3. Les sports entrent en guerre

Publié le 27 juin 2024

© Imperial War Museum (Londres), Q2684

Lors de la mobilisation, les sportifs français, pour la plupart jeunes et soumis aux obligations militaires, sont dispersés dans leurs unités d’affectation. Il existe peu de possibilités d’obtenir des postes de complaisance. Il en va différemment en Grande-Bretagne, dont l’armée, au début du conflit, est seulement composée de soldats professionnels et de volontaires : si nombre de sportifs amateurs s’enrôlent, les professionnels continuent de jouer dans leurs clubs respectifs.

En Angleterre, les pressions exercées par le gouvernement sur la Football Association la poussent à suspendre en juillet 1915 toutes les compétitions qu’elle organise. Il en est de même en Irlande, alors que le championnat écossais se jouera durant tout le conflit. En décembre 1915, le premier Footballers Battalion, exclusivement composé de joueurs et de supporteurs, voit le jour.

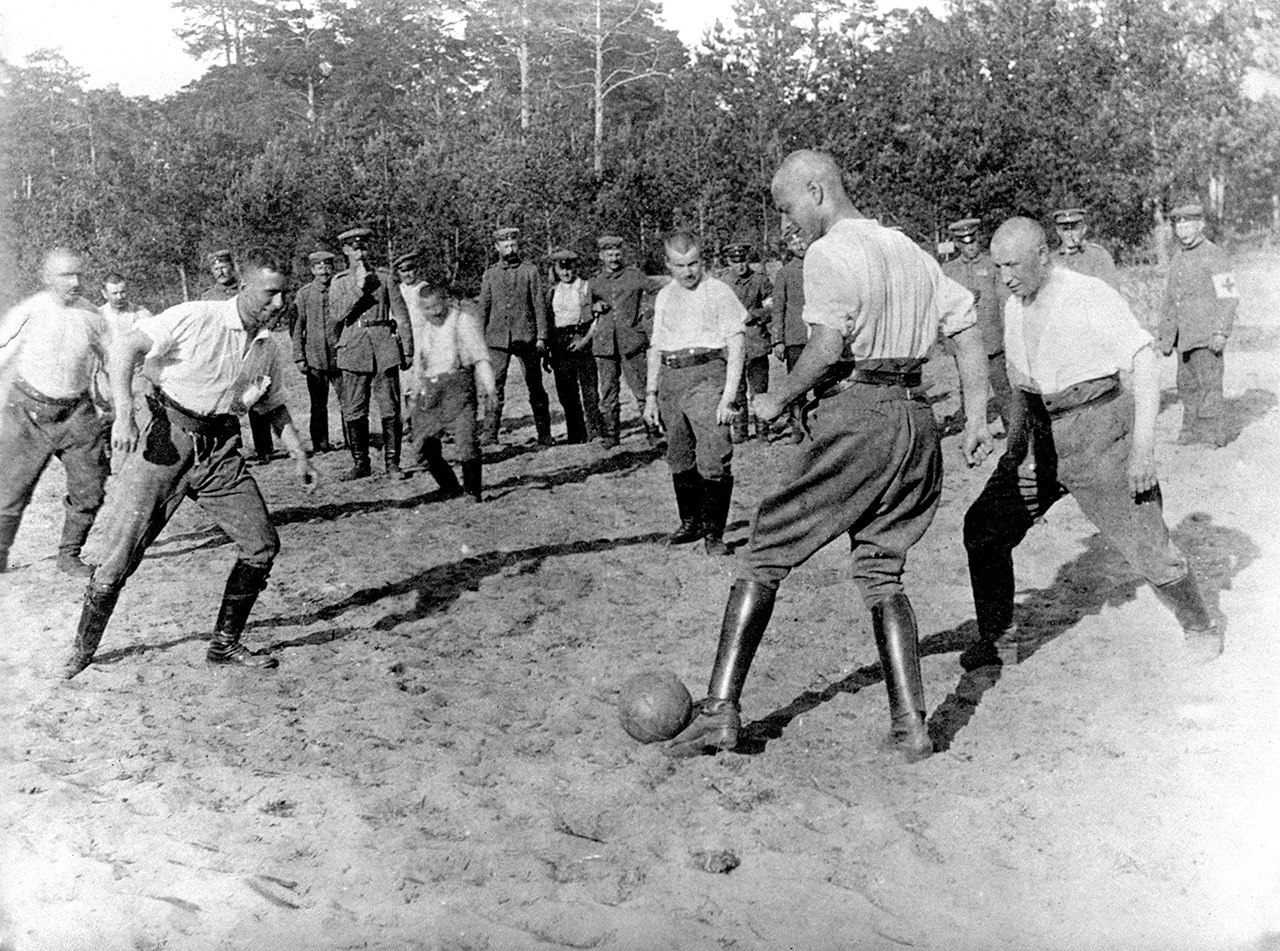

Au cours des premières semaines du conflit, la guerre de mouvement ne laisse que peu de temps aux soldats français pour se reposer et a fortiori pour jouer au football ou au rugby. Cependant, quelques soldats ou sous-officiers, qui étaient avant-guerre des sportsmen, organisent de manière spontanée des matchs avec leurs camarades, sous l’œil dubitatif de la plupart des officiers, qui considèrent ces jeux comme des moments de distraction trop joyeux et contraires à l’effort de guerre. À l’inverse, tous les bataillons britanniques possèdent leur équipe de football. Quand ils débarquent en France, les matchs se multiplient dans les villes portuaires comme au Havre et à Boulogne-sur-Mer.

© ECPAD/Défense

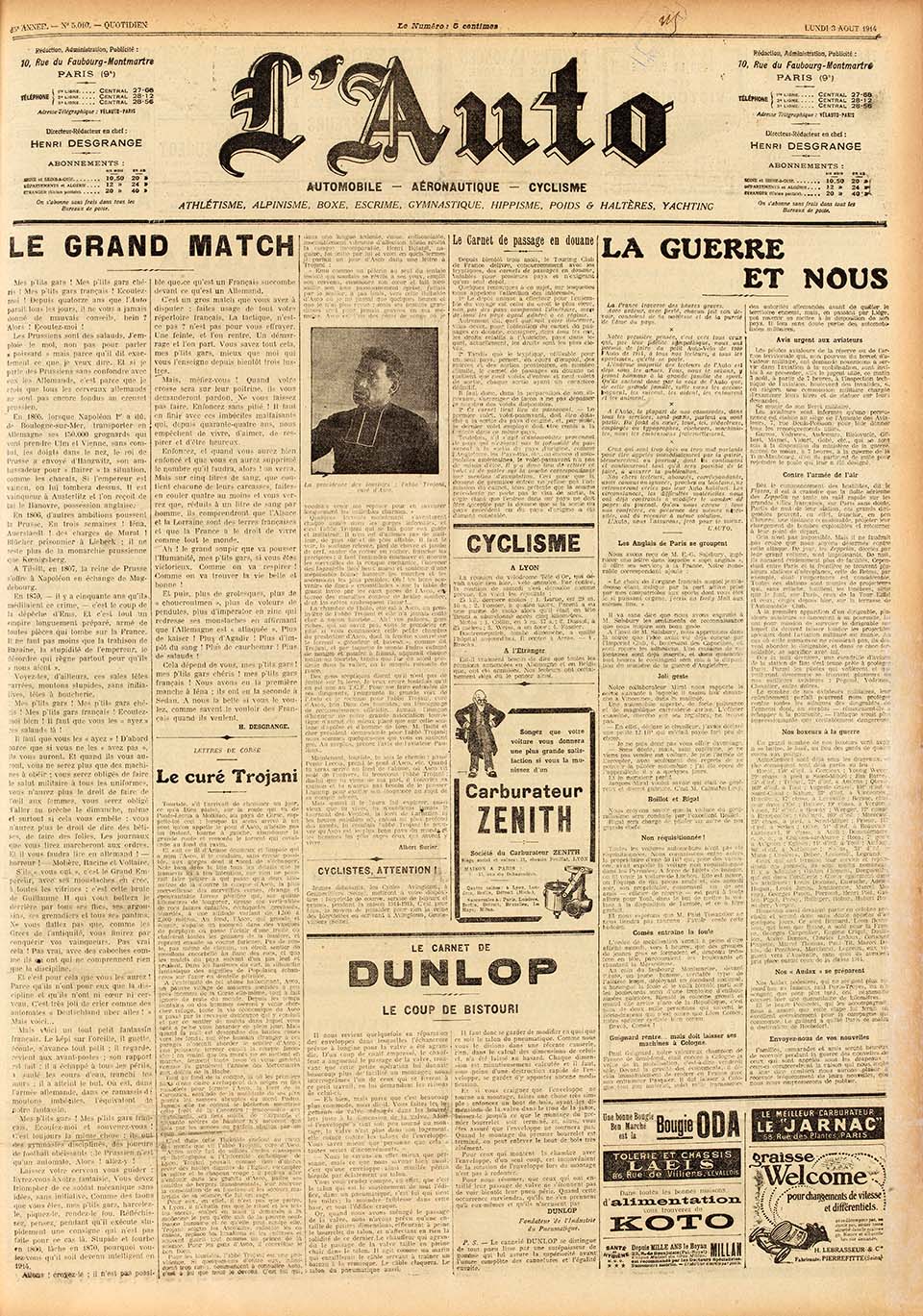

La presse sportive se mobilise elle aussi dès les premiers jours, d’abord dans son discours avec la métaphore du « Grand Match ». La guerre n’est qu’un prolongement du sport où la feinte, le dribble et la force doivent mener les Français à la victoire. Au-delà de ce discours guerrier, les journaux défendent la pratique sportive des soldats afin de leur apporter du réconfort, mais aussi parce que « l’effort athlétique […] est infiniment plus proche de l’effort héroïque déployé, sur un champ de bataille, par nos soldats que de l’effort de roublardise, déployé autour du tapis vert, par des amateurs de manille » (Sporting, 29 octobre 1914). Afin de répondre aux demandes pressantes des soldats, le journal L’Auto met en place dès le mois de novembre 1914 une œuvre caritative dénommée « Les ballons du soldat », qui a pour objet l’envoi de ballons, essentiellement de football, au front. Ce soutien matériel permet aux Poilus footballeurs d’organiser les premiers matchs avant la fin de l’année 1914.

3.1. Le Grand Match

Le jour même de la déclaration de guerre de l’Allemagne à la France, Henri Desgrange, ancien champion cycliste et dirigeant sportif, fondateur et directeur de L’Auto, premier quotidien sportif en France, publie un éditorial d’une rare violence, intitulé « Le Grand Match ». Il y interpelle ses lecteurs, « Mes p’tits gars ! Mes p’tits gars chéris ! Mes p’tits gars français ! Écoutez-moi ! », en leur rappelant immédiatement que « les Prussiens sont des salauds », des « moutons stupides, sans initiatives, têtes à boucherie », ou encore des « imbéciles malfaisants », que les « taons » français doivent harceler, piquer et rendre fous. Car « si vous ne les “avez pas”, ils vous auront ». Il file la métaphore sportive en insistant sur le fait que « c’est un gros match », que les Français ont à disputer. Mais « une feinte, et l’on rentre. Un démarrage et l’on part », face à « des gymnastes disciplinés, des joueurs de football obéissants ». « Nous avons eu la première manche à Iéna, rappelle encore le directeur de L’Auto ; ils ont eu la seconde à Sedan. À nous la belle si vous le voulez. » Comparer la guerre à un match revient à euphémiser la violence à venir, en plaçant sport et guerre au même niveau, comme deux manifestations presque égales de la virilité. En cela, Desgrange s’inscrit parfaitement dans la culture de guerre, « indissociable d’une spectaculaire prégnance de la haine à l’égard de l’adversaire » selon l’historien Stéphane Audoin-Rouzeau. Cette métaphore connaît un grand succès dans la presse jusqu’en 1917.

© Bibliothèque nationale de France (Paris), GR FOL-V-816

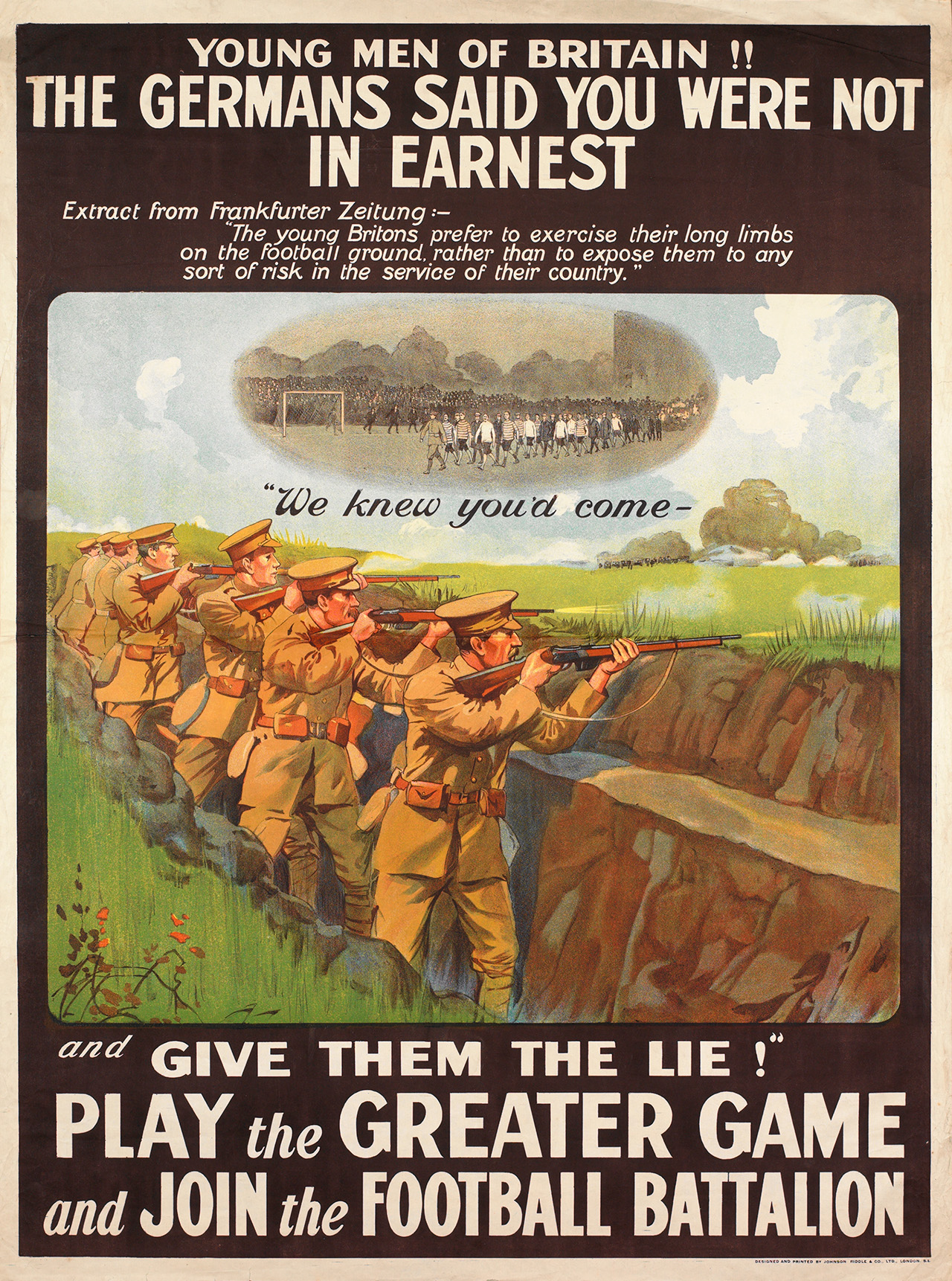

3.2. Le recrutement des sportifs en Grande-Bretagne

Lors du déclenchement de la guerre, la Grande-Bretagne ne dispose que d’une armée de 250 000 soldats professionnels et doit donc faire appel au volontariat pour mettre sur pied un corps expéditionnaire. Environ 300 000 hommes s’engagent dès août 1914 et 450 000 autres les avant la fin de septembre. La question de l’engagement des sportifs se pose rapidement.

Le 29 août 1914, le célèbre et populaire maréchal lord Frederick Roberts déclare devant un bataillon de recrues : « Ce n’est pas le moment de jouer à des jeux, si sains soient-ils en période de paix. Nous sommes engagés dans une lutte à mort. » En effet, la plupart des joueurs de rugby, tous amateurs, s’engagent dans l’armée dès les premiers jours du conflit, à l’image de tous les internationaux anglais sélectionnés l’année précédente, comme le mentionne une affiche (document 1) : « Les footballeurs de rugby font leur devoir. Plus de 90 % d’entre eux se sont enrôlés. » En s’appuyant sur l’exemple du rugby, les autorités souhaitent convaincre les autres sportifs de rejoindre leurs camarades au front : « Athlètes britanniques ! Suivrez-vous ce glorieux exemple ? »

En Grande-Bretagne, le football est déjà professionnel. Les joueurs sont protégés par leur statut et dépendent de leurs clubs, qui sont des entreprises engagées dans un championnat et générant des revenus. Dans un premier temps, le monde du football est réticent à l’idée de laisser les joueurs s’engager dans l’armée, d’autant plus que les instances dirigeantes, comme l’opinion publique, sont persuadées que la guerre sera brève. Si les ouvriers sont heureux de garder les joueurs de leurs clubs préférés, il n’en est pas de même pour l’establishment qui s’emporte contre ceux qu’il considère comme des embusqués. Les autorités rappellent même sur une affiche (document 2) que les Allemands se sont moqués, dans le Frankfurter Zeitung, des jeunes Britanniques qui préfèrent jouer au football plutôt que de prendre des risques pour leur pays : « Les Allemands ont dit que vous n’étiez pas sérieux. » Il faut donc faire mentir l’ennemi, jouer le Grand Match (Greater Game) et rejoindre le Football Battalion. C’est le 15 décembre 1914 qu’est créée cette unité particulière, le 17th Middlesex Battalion, sur le modèle des Pals Battalions, ces « bataillons de copains » imaginés dès août 1914 pour favoriser le volontariat. Ces unités sont constituées d’hommes enrôlés avec la promesse de pouvoir combattre aux côtés de leurs amis, collègues ou voisins. Rapidement composé de joueurs d’Arsenal, Chelsea, Crystal Palace ou Tottenham Hotspur, mais aussi de l’équipe entière de Clapton Orient, ce bataillon rejoint la France au début de 1915. Il est rejoint par d’autres bataillons de footballeurs comme le 23th Middlesex Battalion ou le 16th Royal Scots d’Édimbourg, composé principalement des joueurs et supporteurs de Heart of Midlothian et de Hibernian, deux clubs de la capitale écossaise.

© Imperial War Museum (Londres), PST 7806

© Imperial War Museum (Londres), PST 12126

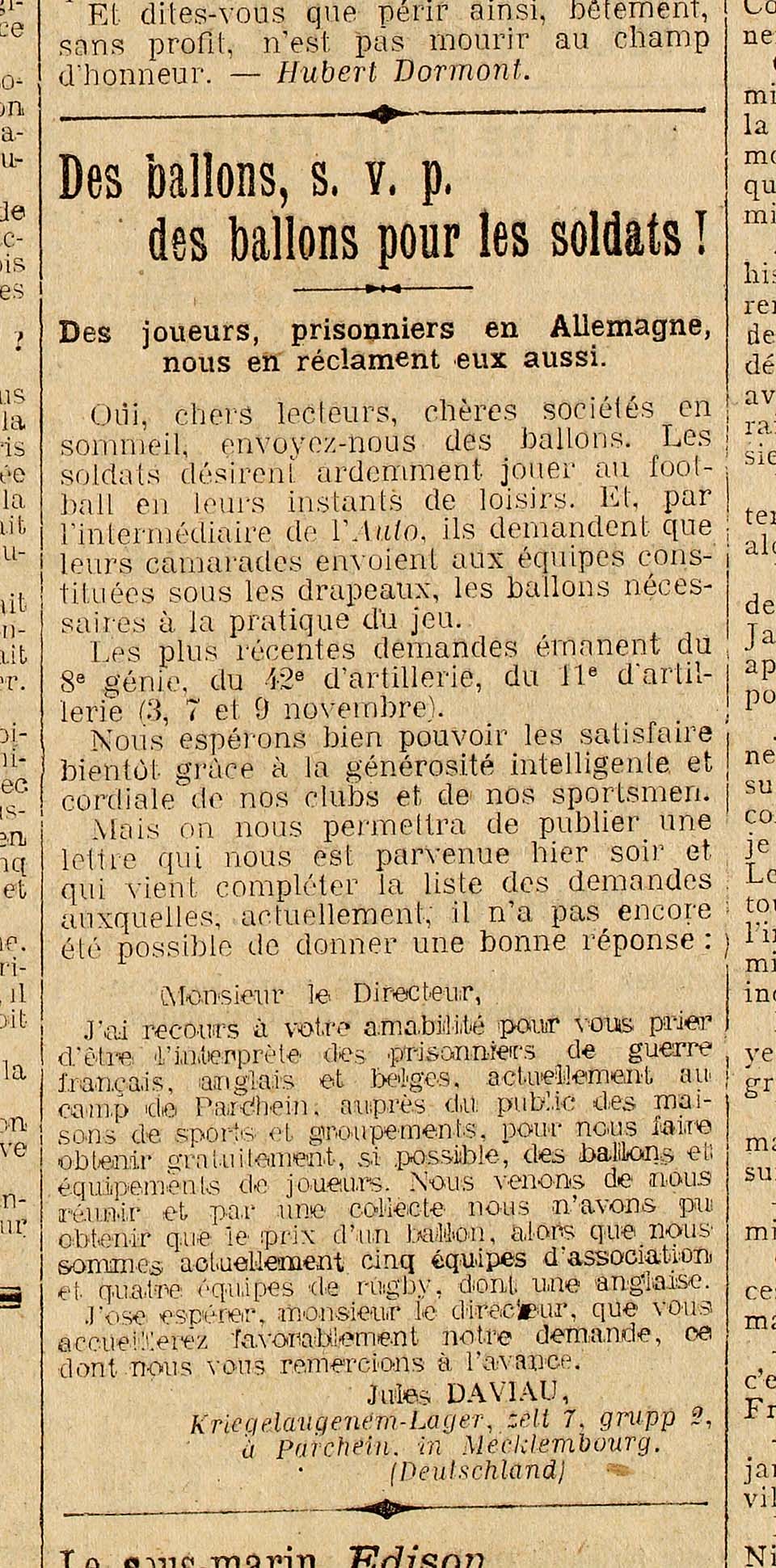

3.3. Pénurie de ballons

Dès le début du conflit, le manque de ballons en cuir se fait sentir, même si « le ballon réglementaire est quelquefois remplacé par des boules de circonstances, betteraves, voire même boule de son » (Les Jeunes, février 1915). Les premières demandes arrivent du front, souvent de la part de joueurs qui savent pouvoir contacter la presse sportive. Ainsi, dès le 11 novembre 1914, L’Auto fait un appel aux dons : « Oui, chers lecteurs, chères sociétés en sommeil, envoyez-nous des ballons. Les soldats désirent ardemment jouer au football en leurs instants de loisirs. » Le 28 novembre, le journal organise un match entre le Cercle Athlétique de Paris et le Red Star destiné à « l’achat de ballons de football réclamés de toutes parts par nos troupiers sur le front. C’est en effet pour eux un passe-temps agréable, entre deux combats, de pouvoir retrouver l’un des plaisirs de la vie civile ». Au 9 janvier 1915, L’Auto a pu « faire parvenir aux joueurs soldats » un total de 112 ballons pour environ 500 demandes. Toute la presse sportive imite L’Auto pour collecter de l’argent et envoyer des ballons et autres accessoires au front.

© Bibliothèque nationale de France (Paris), GR FOL-V-816

3.4. La trêve de Noël 1914

Les 24 et 25 décembre 1914 ont lieu plusieurs épisodes, bien documentés, de fraternisation entre soldats britanniques et allemands. Quelques lettres de soldats et des témoignages recueillis en 1968 par la BBC mentionnent aussi des ballons de football et des échanges de passes entre soldats des deux camps, qui se seraient à l’occasion livrés à un match. De nombreux historiens mettent en doute la véracité de ce dernier point, mais il apparaît certain que des échanges se sont produits et parfois des simulacres de partie, avec des groupes de quinze à plusieurs centaines de soldats. C’est le cas par exemple à Ploegsteert ou encore à Wulverghem, à proximité d’Armentières (Nord). Peter Jackson, alors capitaine au Wiltshire Regiment, témoignait ainsi en 1968 : « Ce n’était pas un match avec dix joueurs de champ d’un côté et de l’autre. Non, c’était un jeu opposant dix-sept Allemands contre quinze Anglais qui consistait à envoyer la balle le plus loin et le plus fort possible en direction des barbelés ennemis. La partie s’est déroulée normalement pendant plus d’une demi-heure jusqu’à ce que la balle soit déviée sur l’un des pieux des barbelés, ce qui mit fin au match. » Le New York Times est le premier journal à révéler dans son édition du 31 décembre 1914 les trêves de Noël. Il est suivi par toute la presse britannique, à commencer par le Daily Mirror qui publie le 8 janvier 1915 une photo des fraternisations en première page. La censure empêche la presse française d’évoquer cet événement.

© Collection privée