4. Jouer pour oublier la guerre

Publié le 27 juin 2024

© Gustave Alaux/ECPAD/Défense/Réf. : SPA 27 IS 1084

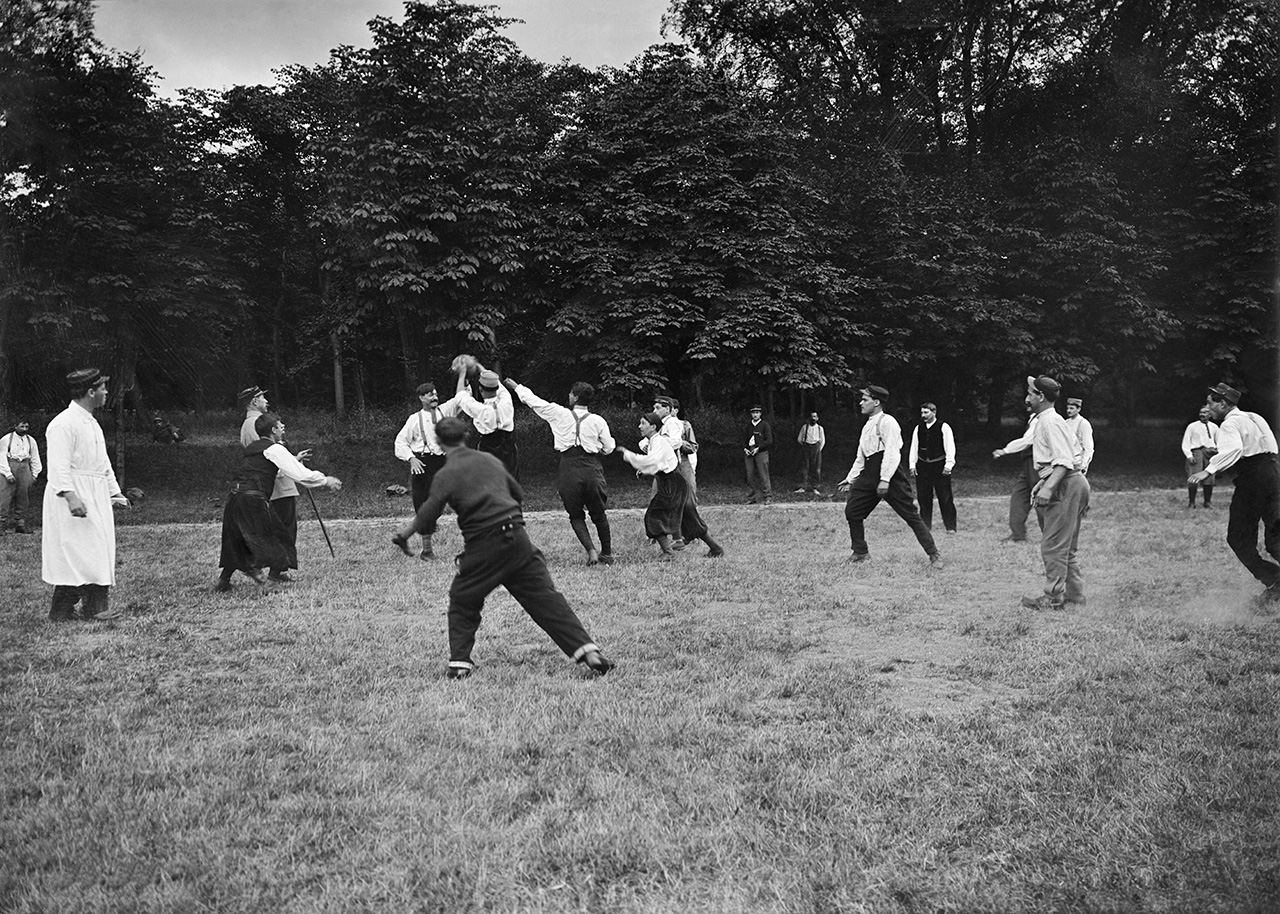

Avec la stabilisation du front et l’entrée dans une guerre de tranchées débute une nouvelle phase du sport de guerre. Si les sportsmen français continuent d’organiser la pratique de plusieurs sports collectifs, les Poilus voient également leurs alliés britanniques jouer au football dès qu’ils le peuvent. À leur contact, ils perfectionnent leur connaissance du « people’s game », comme on l’appelle en Grande-Bretagne. Les Tommies les invitent régulièrement à les rejoindre pour un match et leur fournissent des ballons. Dans la presse française et dans les journaux de tranchées, le soldat sportif britannique s’impose comme un modèle capable de répondre aux exigences de la guerre moderne et de donner la victoire sur le champ de bataille.

De jeunes officiers, inspirés par leurs homologues britanniques, comprennent l’intérêt de développer la pratique du football auprès de leurs hommes afin de leur apporter un réconfort, mais également pour favoriser l’entente entre les officiers subalternes et les soldats qui vivent et combattent ensemble au front. Au sortir de Verdun et de la Somme, bien qu’il existe de grandes disparités entre les régiments, le football est désormais installé dans la vie des cantonnements à la fois comme distraction, mais aussi comme méthode alternative de préparation physique au combat et de développement de l’esprit de corps.

© ECPAD/Défense

Les Poilus, eux, sont davantage soucieux de créer un moment de camaraderie et de distraction qu’un mode d’entraînement militaire ou une compétition sportive. Il s’agit pour eux de rompre avec la situation de vulnérabilité physique et morale dans laquelle ils sont placés en première ligne. Tous les documents écrits laissés par les Poilus démontrent cela. La pratique du sport, surtout du football, est une manière de rire entre camarades, de retrouver les plaisirs de la vie civile, d’oublier le temps d’un match la boue, le sang et la mort.

4.1. Jouer pour tuer l’ennui

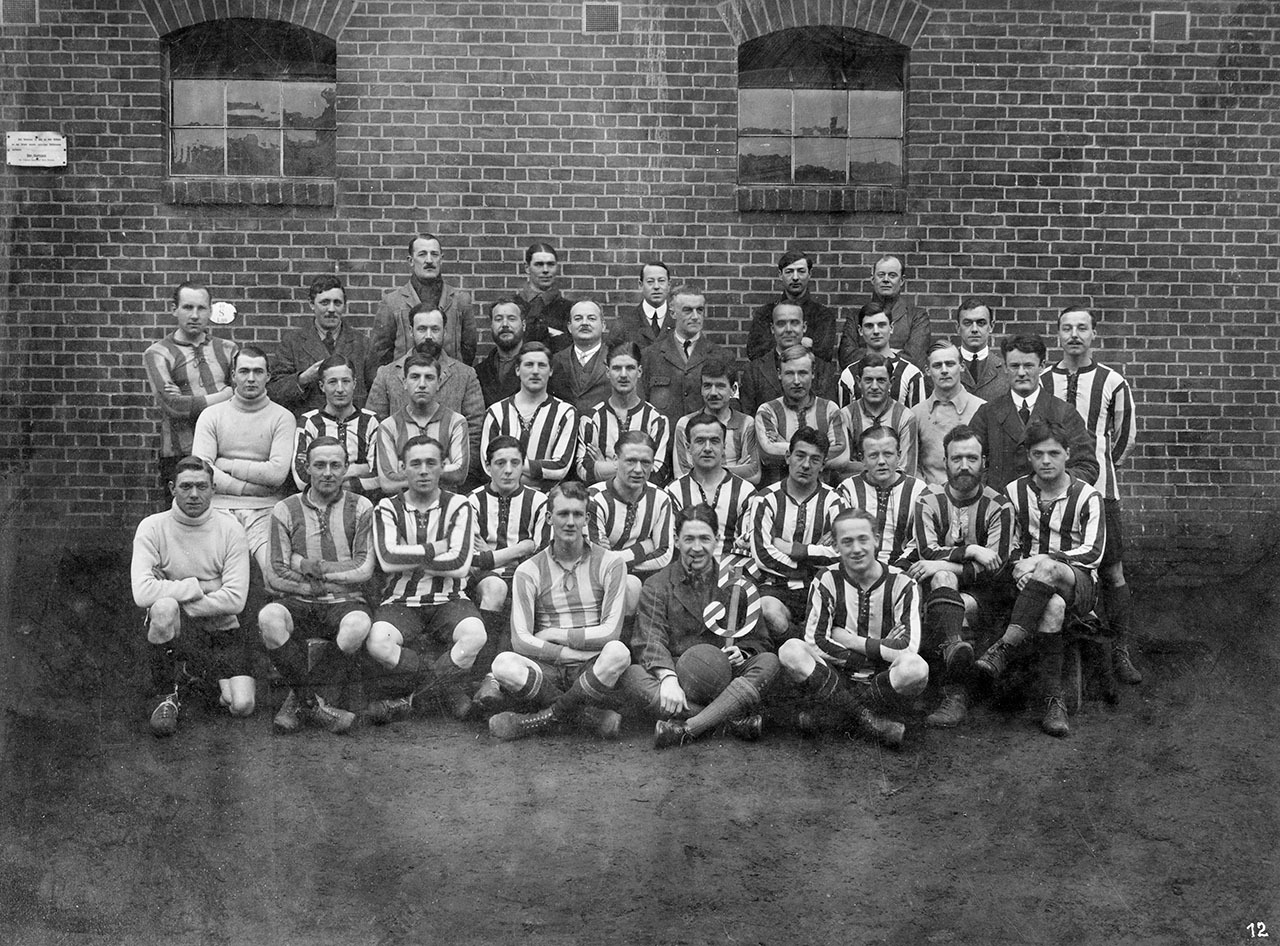

Pour les prisonniers, de quelque nationalité qu’ils soient, le sport, en particulier le football, revêt une importance particulière. Dans les camps d’internement, le temps est long pour de jeunes hommes en pleine forme. Certains prisonniers de guerre évoquent l’organisation de véritables tournois de football, qui leur permettent de lutter contre l’ennui. Le poète français Charles Guyot, dit Géo-Charles, capturé dès l’été 1914, décrit la partie de ballon rond comme l’un des rares moments de sa longue captivité pendant lequel « un peu de joie s’élève et retombe / comme la poussière sur le terrain ». De même, de nombreux joueurs britanniques évoluant en Allemagne sont internés dès le début de la guerre, notamment au camp de prisonniers civils de Ruhleben, près de Berlin. Les plus célèbres d’entre eux sont Fred Pentland, ancien joueur britannique devenu entraîneur de l’équipe de football olympique d’Allemagne, et surtout Steve Bloomer, surnommé « Destroying Angel », le prolifique attaquant anglais de Derby County, largement considéré comme le meilleur joueur de sa génération. Devenu entraîneur du Britannia Berlin 92 trois semaines avant le début de la guerre, il est arrêté en novembre 1914. Avec ses camarades d’infortune, il crée la Ruhleben Football Association, qui organise des compétitions de ligue et de coupe avec des équipes reprenant les noms traditionnels du football britannique, tels que Tottenham XI ou Oldham Athletic XI. Le 2 mai 1915, le match le plus célèbre voit s’affronter l’England XI et le World XI. Vers la fin de la guerre, un tournoi international, appelé Coupe des Alliés, est organisé avec un British XI, un French XI et un Belgium XI, devant plusieurs milliers de spectateurs.

4.2. Les balbutiements de la rééducation sportive

L’évolution des armements et l’augmentation de leur puissance font croître considérablement le nombre de blessés, transforment la nature des blessures et provoquent des traumatismes psychologiques sans précédent. Dans les hôpitaux et les centres de convalescence, la pratique du sport s’installe peu à peu à côté des exercices physiques plus traditionnels. Ce sont les balbutiements de la rééducation sportive, que commencent à théoriser les médecins : « Nous souhaitons ne plus voir les médecins, composant une commission médicale remuer un segment, palper un muscle et déclarer que tout va bien, que le reste se refera à l’usage. Nous pensons qu’il y a lieu d’agir pour les hommes comme pour les voitures. Quand il arrive à celles-ci de briser quelques rayons d’une roue on remplace ces rayons d’abord et on éprouve la voiture ensuite ; notre vœu est que l’on en fasse autant pour les hommes. Qu’on leur rende leurs moyens physiques et qu’on les éprouve, ils pourront ensuite être renvoyés au combat, ils constitueront pour ceux qui les commanderont un outil sûr dont la valeur physique sera doublée d’une valeur morale que ne peuvent posséder les faibles et les souffreteux. » (Prof. Ch. Denis, « Culture physique et sport dans la rééducation des blessés », La Vie au grand air, 15 septembre 1917).

© Albert Samama-Chikli/ECPAD/Défense/Réf. : SPA 22 L 866

© Albert Samama-Chikli/ECPAD/Défense/Réf. : SPA 22 L 867

4.3. Vers une mondialisation de la pratique sportive

Dans les armées alliées, les unités composées de soldats venant des empires coloniaux sont nombreuses. Dans l’armée française, les tirailleurs d’Afrique subsaharienne, les diverses unités d’Afrique du Nord ou encore les soldats et travailleurs indochinois découvrent les sports occidentaux, à commencer par le football, la discipline qui rencontre le plus vif succès, comme chez leurs camarades métropolitains. Par leur intermédiaire, ce sont d’autres régions du monde qui vont souhaiter s’ouvrir au sport. Mais après-guerre, les autorités coloniales françaises réservent l’accès à la pratique sportive aux seuls colons pour des considérations racistes.

© ECPAD/Défense

Dans l’Empire colonial belge, le football est au contraire fortement utilisé pour favoriser la conversion religieuse des populations autochtones. Enfin, dans l’Empire britannique, le sport est perçu comme un moyen de rapprocher les populations et de transmettre les valeurs britanniques. Les populations autochtones ont eu ainsi accès aux différents sports avant le déclenchement de la guerre, avec des particularités régionales (par exemple, le rugby est joué par les Maoris de Nouvelle-Zélande dès les années 1870 tandis que sa pratique est ségréguée en Afrique du Sud).

4.4. L’assaut balle au pied

Pour se donner du courage, les Britanniques attaquent parfois balle au pied, comme lors de la bataille de Loos, en 1915, où ils utilisent aussi pour la première fois des gaz toxiques : quand l’ordre d’assaut est donné, Frank Edwards, capitaine de l’équipe de football du 1st Battalion London Irish Rifles, tape dans un ballon et crie « Play up London Irish ! ». Équipés de leurs masques à gaz, ses camarades s’enfoncent dans le no man’s land, baïonnette au canon, et poussent à leur tour le ballon, qui finit par atterrir dans la tranchée allemande. Edwards est blessé d’une balle à la cuisse et respire du chlore gazeux, redirigé par le vent vers les lignes britanniques. Cette action vaut aux soldats du 1st Battalion le surnom de « Footballers of Loos ». Le geste de Frank Edwards connaît un grand retentissement chez les Alliés. Le ballon de football d’Edwards a été retrouvé après la bataille, logé dans les barbelés allemands, et précieusement conservé par l’unité. Il a ensuite été exposé au musée régimentaire jusque dans les années 1970, date à laquelle il a été perdu. Des recherches en 2011 ont conduit à sa redécouverte. Il est depuis lors exposé au musée de la London Irish Rifles Association, à Londres.

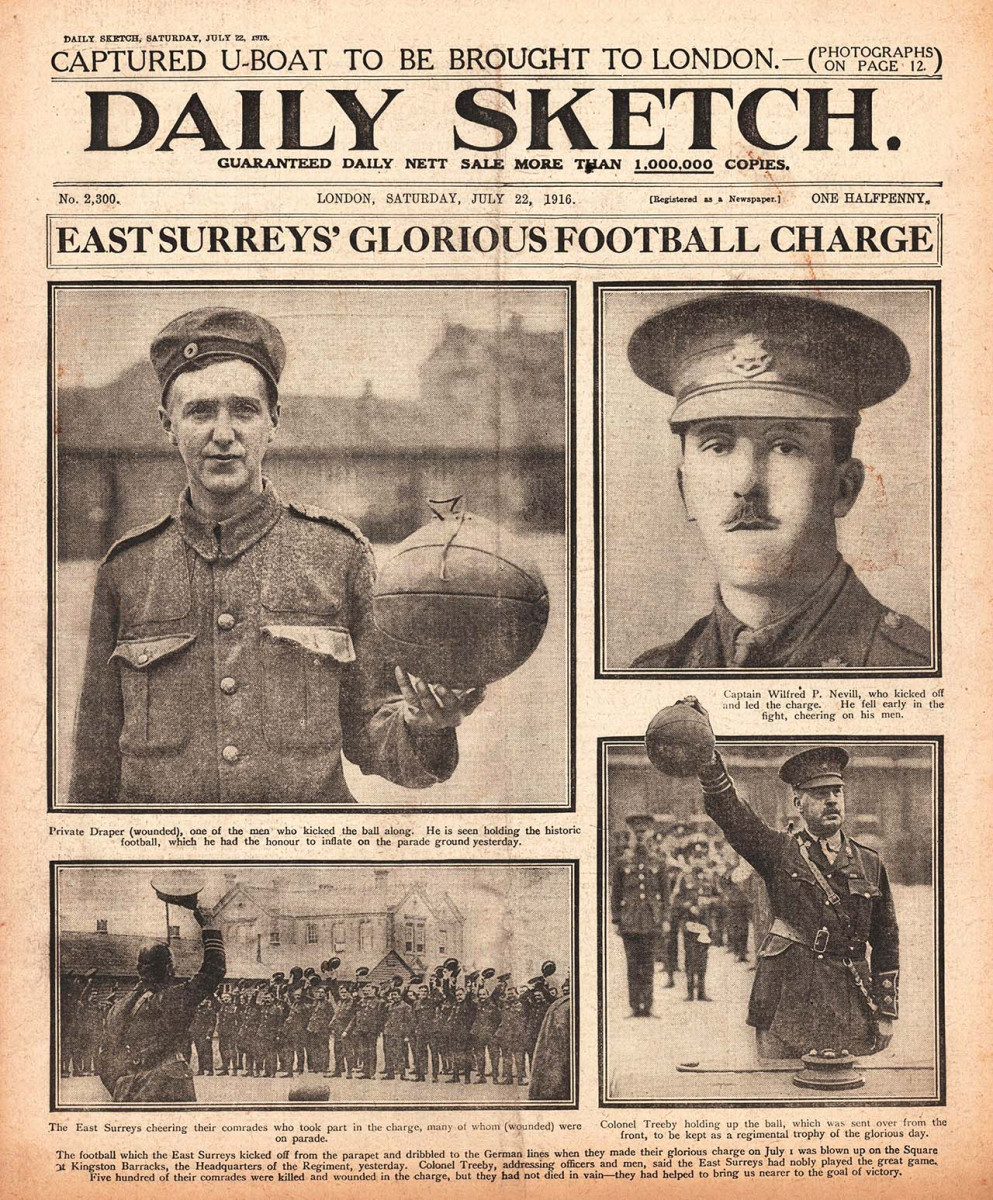

Mais l’assaut balle au pied le plus célèbre est sans nul doute celui du capitaine Wilfred Nevill. Ce dernier a rapporté des ballons de football de sa dernière permission, afin de motiver ses hommes à la façon d’Edwards. Le premier jour de la bataille de la Somme, le 1er juillet 1916, à 7 h 30, le 8th Battalion Royal East Surrey Regiment s’apprête à donner l’assaut en direction du village de Montauban-de-Picardie. Deux ballons sont lancés. Sur l’un est inscrit : « The Great European Cup-Tie Final. East Surreys v Bavarians. Kick off at zero » (« La grande coupe européenne – la finale. East Surreys contre Bavarois. Coup d’envoi à l’heure 0 ») ; l’autre en majuscules : « NO REFEREE » (« PAS D’ARBITRE »). Un prix a été promis à celui qui enverra le premier un ballon dans la tranchée allemande. Nevill est tué près des barbelés allemands, mais son unité prend la position ennemie. Les deux ballons sont retrouvés et envoyés au dépôt du régiment à Kingston upon Thames. Le commandement comprend l’intérêt de cet événement pour le moral des troupes et l’image de son armée. Il est en cela particulièrement relayé par la presse d’outre-Manche, qui fait de Nevill l’incarnation de l’esprit sportif britannique, et par la presse française qui y voit l’utilité du football dans la formation, le commandement et le confort moral et physique des Poilus.

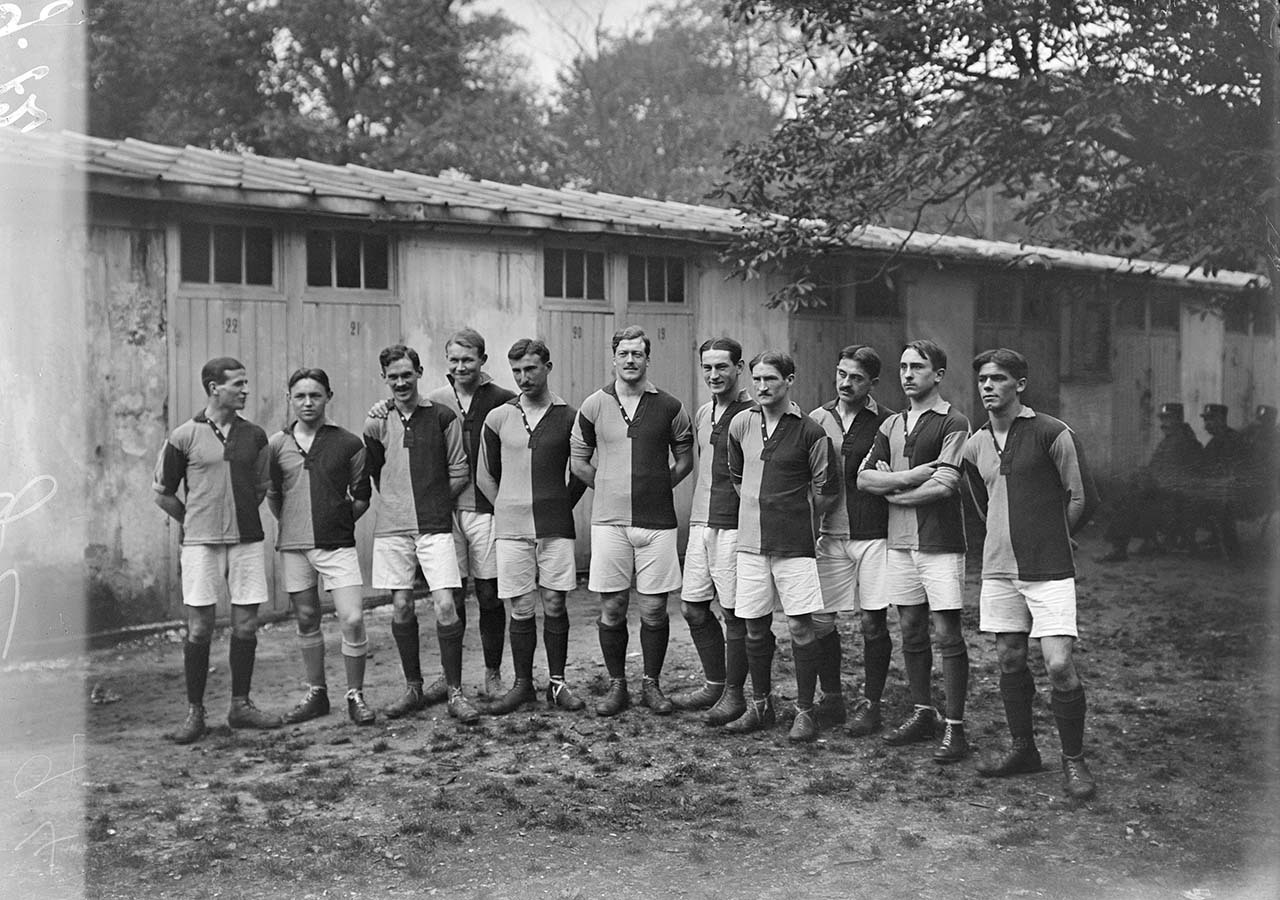

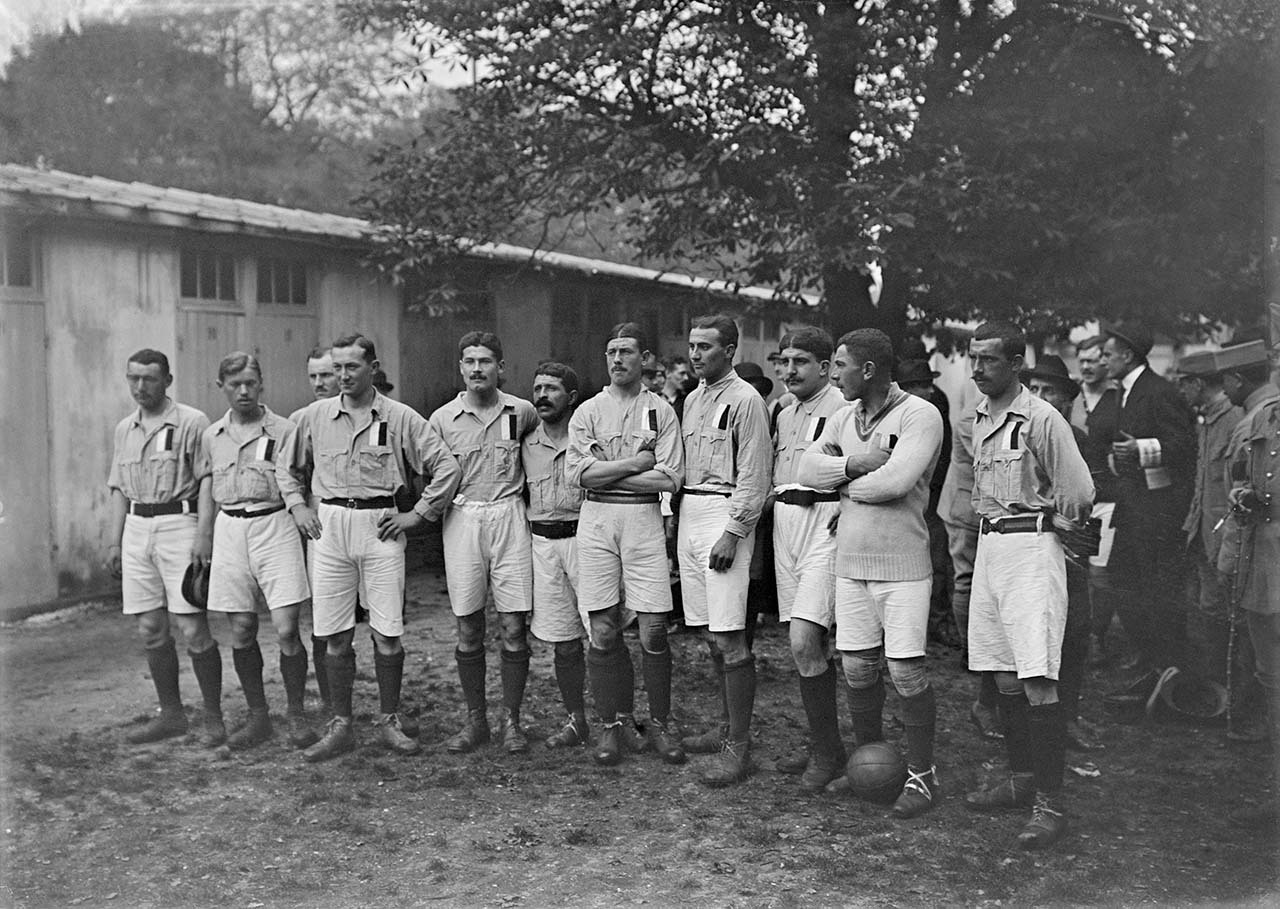

4.5. Un match de prestige à Paris : le « Corps de fer » contre l’Association sportive française

L’année 1916 voit un début de reconnaissance par l’armée française de l’utilité des sports pour la préparation physique et mentale des soldats. De nombreux matchs de football entre équipes militaires, mais aussi entre civiles et militaires, ont lieu. Un des matchs les plus connus est organisé par Le Journal, le 1er octobre 1916. Il oppose au Parc des Princes l’équipe du 20e corps d’armée à l’Association sportive française (ASF). Largement relayé par les quotidiens et photographié par des agences de presse et la Section photographique de l’armée, ce match mobilise les foules puisque 15 000 à 30 000 personnes y assistent, dont le roi du Monténégro et le ministre de l’Instruction publique, Paul Painlevé. Le 20e corps, surnommé le « Corps de fer », dispose alors de l’équipe réputée pour être une des meilleures, si ce n’est la meilleure, de l’armée. Elle compte dans ses rangs plusieurs internationaux, dont Pierre Chayriguès (Red Star), le meilleur gardien de but français. Quant à l’ASF, composée de joueurs en permission et de jeunes de la classe 1918, elle est championne de Paris. La presse sportive s’enflamme pour ce match, qui démontre selon elle que « les pouvoirs publics reconnaissent enfin les services rendus au pays par la pratique des sports » (L’Auto, 2 octobre 1916). Les Poilus du 20e corps sont battus 1-0, mais « c’est bien leur tour : ils rossent depuis longtemps les Allemands, tous les jours, sur le front ! » (L’Excelsior, 2 octobre 1917).