Libérer les villes, regards de l’armée française (1943-1945) (2025)

-

Exposition

Publié le 4 février 2025

Découvrez la version numérique de l’exposition Libérer les villes, regards de l’armée française (1943-1945) présentée par l’ECPAD à l’occasion de la 27e édition du festival des Rendez-vous de l’Histoire de Blois consacrée au thème de la ville.

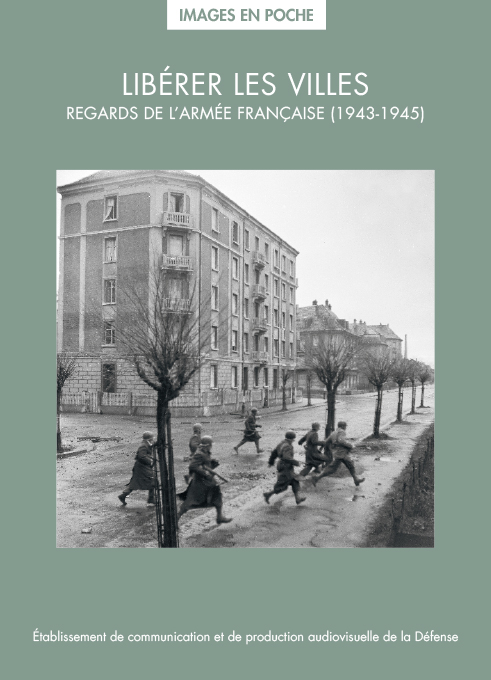

Haute-Corse, 4 octobre 1943. © ECPAD/Défense

Réf. : TERRE 101-2015A

Composée de 27 photographies réalisées par les opérateurs du Service cinématographique de l’armée, cette exposition propose de s’intéresser aux rapports de force et de légitimité du pouvoir qui s’opèrent au sein des villes durant la Libération.

Entre la libération de la Corse en 1943 et la capitulation de l’Allemagne le 8 mai 1945, les opérateurs de prises de vues de la France libre et ceux accrédités par le ministère de l’Information du gouvernement provisoire de la République française, institué en octobre 1944, réalisent plus de 17 000 photographies. Aujourd’hui conservées à l’ECPAD, le centre d’archives photographiques et audiovisuelles du ministère des Armées, les photographies de l’exposition invitent à réfléchir aux intentions et aux enjeux de la production photographique de l’armée en contexte de guerre.

Photographier les villes pendant la guerre n’est pas une activité nouvelle pour l’armée française. En effet, dès 1915, au cœur de la Première Guerre mondiale, une section photographique est créée pour contrer la propagande de l’armée allemande, mais également pour documenter le conflit et témoigner des destructions. Ces missions restent identiques lors de la Seconde Guerre mondiale. Les images, qui sont destinées à être diffusées – notamment dans la presse – jouent un double rôle : informer et persuader.

En effet, si les prises de vues attestent l’existence de l’événement et de ses conséquences, elles suscitent également l’émotion. Ainsi, en participant à la représentation historique de la Libération, l’armée française choisit les sujets à immortaliser et influence la réception de cet événement auprès du grand public.

Quatre-vingts ans plus tard, cette exposition nous invite à entrer dans la culture visuelle de l’époque au travers de trois grands types de représentations de la ville : les opérations militaires de libération du territoire ; les destructions urbaines ; les célébrations populaires.

Par le questionnement de la valeur patrimoniale, testimoniale, symbolique et esthétique de ces témoignages photographiques, c’est en fait le discours par l’image d’une unité nationale en cours de rétablissement qui est dévoilé.

Libérations

Communiquer par l’image

La photographie du caméraman Raymond Méjat dans les ruines de Bastia le 4 octobre 1943 permet d’approcher la réalité du travail d’opérateur du Service cinématographique de l’armée. Les photographes exercent toujours en binôme avec un caméraman. Ensemble, ils couvrent les événements au gré des opportunités et selon la quantité de pellicules dont ils disposent. L’enjeu est de taille, puisqu’il consiste à composer le discours visuel officiel d’une bataille en train d’être gagnée.

Au péril de leur vie, les photographes multiplient les points de vue. Ils choisissent leurs plans en prenant avantage de l’architecture pour proposer tantôt un regard surplombant l’action en cours, comme sur la photographie d’un poste d’observation sur le toit du Palais Longchamp, à Marseille, en août 1944, tantôt une composition à hauteur d’homme où tout se joue à l’arrière-plan, comme sur la photographie de reddition de soldats allemands à Mulhouse, en novembre de la même année.

Les actions menées par les armées alliées et les Forces françaises de l’intérieur (ces dernières regroupant l’ensemble des mouvements de la Résistance intérieure), d’une importance incontestable, échappent toutefois à l’objectif des opérateurs du Service cinématographique de l’armée. Les raisons de cette invisibilisation sont avant tout géopolitiques : pendant l’été 1944, la majeure partie des forces militaires françaises, soumises au haut commandement allié, est déployée sur le front italien jusqu’en juillet, et le débarquement en Provence, qui doit soulager les armées anglo-saxonnes progressant dans le nord de la France, ne débute que le 15 août. Entre également en jeu la politique intérieure : les photographes sont missionnés par la France libre en vue de participer à la représentation gaulliste de la Libération et non à celle des autres forces politiques présentes dans la Résistance. L’inscription éphémère « Place de Gaulle » qui domine la reddition de soldats allemands à Gémenos, en août 1944, traduit ce dessein. Placée au centre de l’image, cette inscription, qui représente autant une appropriation de l’espace urbain qu’une affirmation de souveraineté, est mise en valeur par le photographe.

Diffuser largement

Tributaires de moyens de transports limités et d’ordres de mission aléatoires, les opérateurs du Service cinématographique de l’armée ne peuvent pas rendre compte de l’ensemble des opérations de libération. Il existe cependant d’autres sources d’images, réalisées par des reporters indépendants ou par des civils.

La diffusion de toutes ces photographies auprès d’un public le plus large possible fait partie intégrante de la stratégie de propagande de l’armée française pendant la Libération. Des expositions sont organisées dans les grandes villes par les centres de documentation de l’armée, qui collectent des images de toute provenance. Sur l’ensemble du territoire français, les commerçants sont ainsi invités à exposer dans leurs vitrines des photographies, documents de presse et affiches en faveur de la France libre.

Destructions

Documenter les ruines

Si la destruction des villes en temps de guerre n’est pas un phénomène nouveau, le xxe siècle marque une rupture profonde dans la relation entre la guerre et les villes. Rendu possible par les progrès de l’aviation et l’augmentation de la puissance de feu, le bombardement stratégique reconnaît deux objectifs : briser le moral de la population civile par des raids de terreur et détruire les centres névralgiques essentiels à la poursuite de la guerre, telles les industries d’armement ou les infrastructures de transport.

Ces destructions sont d’ailleurs le fait aussi bien des bombardements ennemis que ceux de l’aviation alliée. Toutefois, elles ne sont pas uniquement le résultat des bombardements aériens mais aussi des engagements au sol.

De 1943 à 1945, les photographes vont fixer sur la pellicule le territoire en ruine et les nombreuses villes martyres. En photographiant une maison incendiée par les troupes allemandes en Alsace, André Gandner témoigne du mode opératoire de l’armée ennemie, d’une part, à des fins de documentation et, d’autre part, à des fins de propagande dans un territoire annexé par le Troisième Reich, soumis à la germanisation et à la nazification. Dans son repli, l’armée allemande ravage le territoire avec une violence qui sera maintes fois dénoncée dans la presse de l’époque. De même, la photographie de l’hôtel de ville du Havre, presque entièrement détruit et dont les façades subsistent comme un décor de théâtre, devient un témoignage précieux du visage des grandes villes au sortir de la guerre.

Dénoncer la cruauté ennemie

Photographiés dans l’après-coup de l’affrontement, les stigmates de la guerre contribuent à dénoncer la cruauté de l’ennemie et à témoigner des conséquences des bombardements stratégiques alliés.

La mise en scène est parfois spectaculaire. Le photographe Jacques Belin compose ainsi deux tableaux. Le premier est un paysage funèbre daté de novembre 1944 qui met en scène le métier du photographe de guerre, sans cesse confronté à la mort, ici celle d’une femme gisant au sol. Le second, Déjeuner dans les décombres, daté de mars 1945, dévoile frontalement l’ampleur des ravages matériels de la guerre et montre la vie qui, malgré tout, continue. En effet, si les images donnent à voir des paysages désolés, les civils n’en sont pas absents pour autant. Vulnérables mais résilients, ils font preuve d’ingéniosité pour survivre en ville. Des réseaux de solidarité, informels ou institutionnels, viennent en aide aux familles sinistrées, à l’instar de la distribution de vivres menée par la Fraternité de Guerre du Maroc photographiée par Ernest Statché. Car si la population soutenait encore la tournée triomphale de Pétain, il faut désormais développer un tout autre discours : celui d’une France résistante.

Ces photographies ont des fonctions multiples. Elles doivent constituer un ensemble de preuves incontestables. Promptes à faire surgir l’émotion et l’empathie, elles servent également de levier psychologique et politique sur l’opinion publique lorsqu’elles sont exposées ou publiées dans la presse, notamment dans le quotidien Patrie édité par le ministère de la Guerre.

Célébrations

Fabriquer l’unité nationale

Une fois la victoire remportée, les villes changent de visage grâce aux initiatives communes de la population et de l’autorité en cours de rétablissement. Les photographies reflètent un certain « retour à l’ordre » porteur d’espoir et d’apaisement collectif.

Une revanche symbolique est spontanément menée par l’armée et le peuple français. À Strasbourg, ville annexée par le Troisième Reich depuis 1940, des femmes en habits traditionnels alsaciens posent dès le mois de mars 1945 aux côtés des opérateurs du Service cinématographique de l’armée.

Sur leur véhicule trône une plaque de rue portant le nom d’Adolf Hitler. Ainsi, l’armée victorieuse et le peuple libéré paradent avec les emblèmes du régime en train de s’effondrer, devenus trophées de guerre. Tournés en dérision, ils perdent toute leur puissance symbolique d’antan et sont rapidement remplacés par les pavoisements en l’honneur des libérateurs.

Dans la même logique, les dégâts matériels sont déblayés par les troupes ennemies, désormais prisonnières. Tous les signes d’occupation et de défaite sont retirés pour laisser place à la réappropriation de l’espace urbain.

Entrer dans l’Histoire

Les images de la Libération réalisées par les opérateurs du Service cinématographique de l’armée proposent une vision ambivalente de la victoire, entre concorde nationale retrouvée et pays en ruine. Les destructions et le deuil de nombreuses familles transparaissent ainsi dans plusieurs reportages. Dans un même temps, les photographes soulignent la liesse qui anime la population lorsque jeunes gens et personnes âgées, civils et militaires, forment une foule joyeuse au cœur d’un espace public enfin pacifié.

Les actes de vengeance spontanés et les expéditions punitives qui s’opèrent principalement en 1944 – réalités de l’épuration extrajudiciaire – sont, à de très rares exceptions près, absents des sujets représentés.

Les opérateurs sont conscients de l’impact que peut avoir la présence de leurs appareils. La possibilité d’être photographié pouvant inciter les justiciers autoproclamés à agir davantage, photographes et objectifs se détournent pour ne pas encourager cette violence. Ils respectent en cela les consignes du Gouvernement provisoire de la République française et de nombreux mouvements de Résistance qui appellent les Français à s’abstenir de toutes représailles individuelles.

Les cérémonies officielles achèvent l’inscription de la Libération dans un temps que l’on sait alors être historique, à l’instar de la remise par le général de Gaulle de la croix de la Libération à la ville de Paris. La photographie de Maurice Tabard prise le 2 avril 1945 lors du défilé accompagnant l’événement condense de nombreux symboles : drapeau français, croix de Lorraine et date commémorée sont parfaitement visibles. À l’arrière-plan, outre les troupes qui défilent sur la gauche, une femme en uniforme visible sur le bord droit de l’image rappelle la large mobilisation féminine au service de la France libre. Enfin, le sujet central, un jeune garçon photographiant le cortège marque à la fois l’espoir que constitue la jeunesse et l’importance de l’acte photographique, créant ainsi les références visuelles de la victoire d’une France prête à s’engager dans la reconstruction.

Une exposition réalisée par l’ECPAD

Direction ECPAD

Laurent Veyssière, Gilles Ciment

Expertise scientifique

Sylvie Lindeperg, historienne et professeure d’histoire contemporaine

à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Sélection iconographique

Margaux Blondel, Christine Majoulet

Textes

Margaux Blondel

Production

Lolita Lebreton, retouches photographiques

Gaëlle Junius, conception et réalisation graphique

Claire Savard et Vera Senesi, suivi de production

Traphot, impression des photographies et encadrement

Samglass, impression des adhésifs et pose

Remerciements

Au Conseil départemental de Loir-et-Cher

Philippe Gouet, président

Tania André, vice-présidente culture, sport et vie associative

Cyrille Bonvillain, directeur général des services

À l’ECPAD

Yann Belot, Alexandra Berdeaux, Floriane Germain, Manon Jeanteur,

Constance Lemans-Louvet, Julia Moreira, Laura Pennanec’h, Rodolphe Ragu

Cette exposition a obtenu le label Mission Libération de l’État