6. L’héritage de la Grande Guerre

Publié le 27 juin 2024

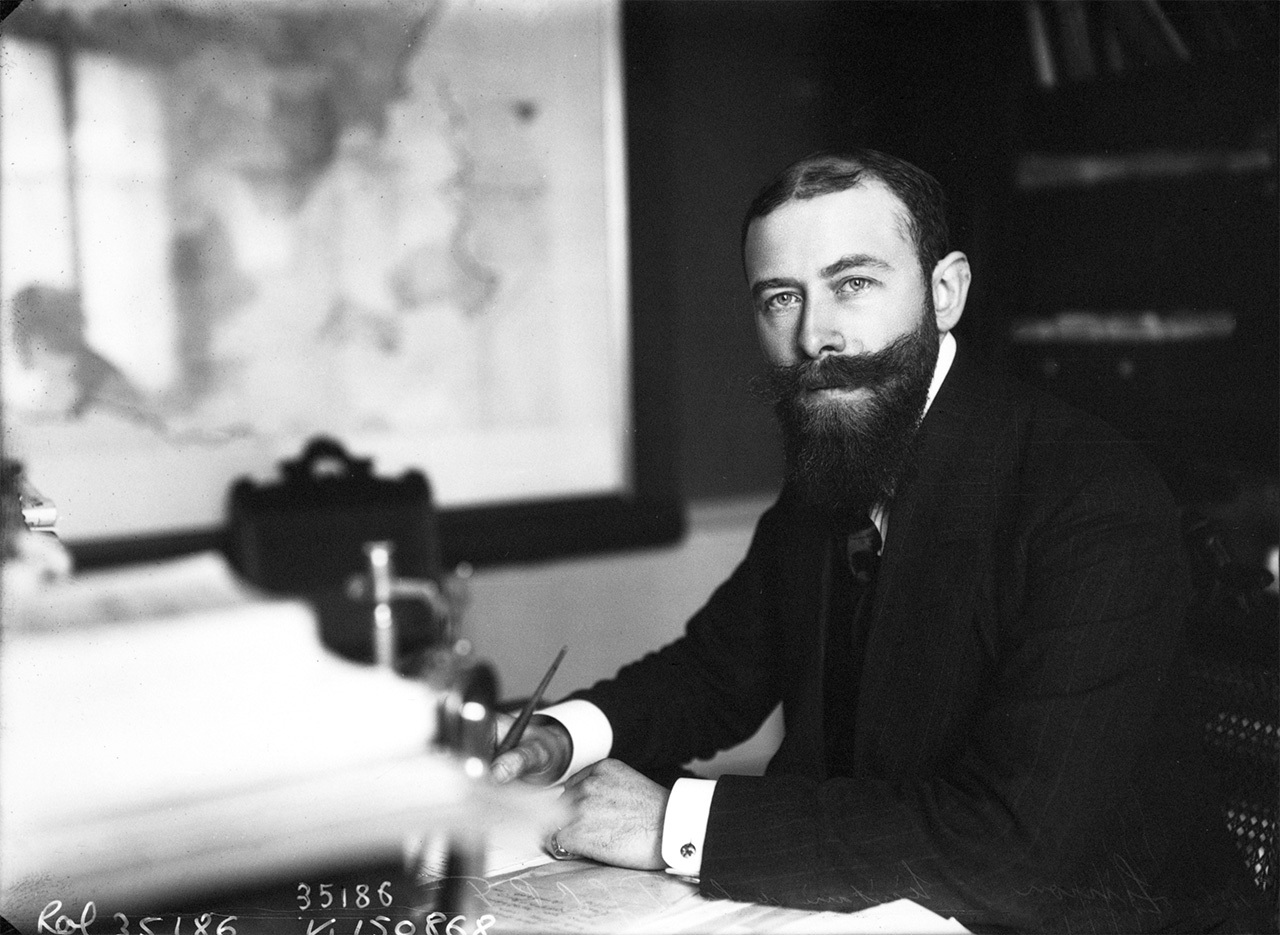

© Bibliothèque nationale de France (Paris), Agence Rol, 54620

Si l’on retient souvent du conflit qu’il a vu un développement massif de la pratique sportive, il ne faut pas oublier que le sport de haut niveau connaît un important coup d’arrêt. En effet, les sportifs d’avant-guerre ont payé un lourd tribut durant le conflit, qu’il est aisé de mesurer. Par exemple, 20 % des internationaux de rugby ont été tués. Des clubs entiers ont été dévastés, comme le Stade toulousain, qui a perdu 81 joueurs au front. D’autres, encore plus nombreux, sont désormais handicapés et ne pourront plus reprendre leur activité sportive. De retour chez eux, quantité de Poilus ont le souhait de continuer à jouer et les clubs vont pouvoir se reconstruire, en cultivant la mémoire de ceux qui ne sont pas revenus. L’État, plus occupé à reconstruire les habitations et les infrastructures dans les régions du nord-est, ne prend pas en charge la structuration du paysage sportif. C’est avec l’avènement du Front populaire, en 1936, qu’une véritable politique en faveur du sport apparaît.

Sous la pression des différents organismes sportifs réclamant une organisation plus efficace et moins centralisée, l’Union des sociétés françaises de sports athlétiques éclate. Le premier, le Comité français interfédéral se transforme le 7 avril 1919 en Fédération française de football association, dont le premier président est Jules Rimet et le secrétaire général Henri Delaunay. Cette création est suivie de peu par celle du Comité central d’organisation du rugby le 13 mai 1919, qui prend le nom de Fédération française de rugby le 12 octobre 1920, et par celle de la Fédération française d’athlétisme, qui héberge le basket-ball, le 20 novembre 1920. Même si le sport reste officiellement amateur, les sportifs accèdent à un nouveau statut, et nombreux sont ceux qui peuvent désormais vivre de leur pratique. Comme pour beaucoup d’autres pays, le football est désormais de manière incontestée le premier sport français.

© ECPAD/Défense

Avec le retour de la paix, les compétitions internationales reprennent, marquées toutefois par l’exclusion des pays reconnus responsables du déclenchement du conflit : l’Allemagne, l’Autriche, la Hongrie et la Turquie. Les athlètes allemands ne sont invités ni aux Jeux olympiques d’Anvers (1920), ni à ceux de Paris (1924). Il faut attendre le mois de mars 1931 pour que soit organisé un premier match entre les équipes de football de France et d’Allemagne.

6.1. Les jeux interalliés

Le projet de Jeux interalliés est initié par la YMCA et proposé au général John Pershing, commandant des forces américaines en Europe dès la fin du mois de novembre 1918. Les autorités américaines passent outre les interrogations de Clemenceau et de Pétain, et se lancent dans l’organisation de cet événement, qui doit être le symbole de la fraternité des peuples alliés. En réalité, alors que les combats se sont arrêtés, mais que le traité de paix n’est pas signé, il s’agit surtout d’occuper les soldats, par crainte du désordre et des tentations. Les Jeux se déroulent du 22 juin au 6 juillet 1919, essentiellement dans un nouveau stade d’environ 20 000 places construit dans le bois de Vincennes en quelques mois grâce à un financement de la YMCA. Celle-ci l’offre au corps expéditionnaire américain, qui le confie à la France. Il est baptisé stade Pershing en hommage au général. Dix-huit pays participent aux Jeux interalliés qui comprennent une quinzaine de disciplines. Les Britanniques ne s’impliquent que très peu dans cette compétition, qu’ils considèrent comme secondaire et alors qu’ils viennent d’organiser la King’s Cup pour les équipes de rugby de l’Empire. Pour les Américains, il s’agit également de démontrer à la face du monde, et en particulier à la France en qui elle voit une rivale, une volonté hégémonique naissante. Le tournoi se résume en effet à un duel entre sportifs français et américains, avec des épreuves qui dégénèrent régulièrement.

6.2. De la Coupe Charles-Simon à la Coupe de France

Dans les années qui précèdent la guerre, la pratique du football au niveau national est administrée par plusieurs fédérations. Le Comité français interfédéral (CFI) est créé en 1907 afin de coordonner toutes les fédérations dirigeant le football. Son principal fondateur, Charles Simon, en prend la présidence. Le Comité, qui adhère en 1908 à la Fédération internationale de football association, devient, en à peine une décennie, le seul organisme à prendre en charge la mise en place des matchs et des compétitions. Henri Delaunay, secrétaire général du comité, décide en janvier 1917 de créer une coupe nationale ouverte aux clubs de toutes les fédérations, à laquelle est donnée le nom de Charles Simon, tué en juin 1915. Le groupe Hachette, à travers la revue Lectures pour tous, finance la compétition à hauteur de 5 000 francs. Calquée sur le modèle anglais de la FA Cup, cette compétition à élimination directe regroupe quarante-huit clubs. La guerre empêche la participation des clubs du nord et de l’est, en raison des combats et de l’absence de nombreux joueurs. Les matchs débutent le 7 octobre 1917 et la finale se déroule le 5 mai 1918 à Paris au stade de la rue Olivier-de-Serres. L’Olympique de Pantin bat le Football Club de Lyon 3-0 et reçoit le trophée Charles-Simon. L’année suivante, la guerre terminée et l’intégrité du territoire national recouvrée, la compétition prend le nom de Coupe de France.

6.3. En mémoire des sportifs disparus

Dans les années d’après-guerre et comme pour tous les autres secteurs d’activité, les différents sports entretiennent la mémoire de leurs morts et entourent leurs blessés. Des matchs, occasionnels ou annuels, sont organisés, comme celui disputé à partir de 1930 autour du 11 novembre par les équipes du Racing Club de Paris et d’Arsenal de Londres. Une partie des recettes générées par cet événement est reversée au profit des associations d’invalides et de mutilés. De manière plus locale ou nationale, des inscriptions et des manifestations sportives sont dédiées aux sportifs disparus pendant la Grande Guerre. Le 10 mars 1924, les dirigeants de la Football Association dévoilent une plaque de bronze installée sur la façade de leur siège à Londres. La mémoire des rugbymans morts au combat est entretenue principalement par les clubs. Des monuments aux morts sont érigés comme à Toulouse en 1925, avec un exemplaire d’Héraklès archer, d’Antoine Bourdelle. Celui-ci réalise également une stèle en hommage à Alfred Mayssonnié, illustre capitaine du Stade toulousain d’avant-guerre. Les stades sont rebaptisés du nom de joueurs disparus, comme le stade Aimé-Giral à Perpignan en 1940, qui comporte également le monument aux rugbymans perpignanais morts pour la France, ou le stade Maurice-Boyau à Dax en 2001. On ne compte plus les stades Jean-Bouin en l’honneur de l’immense coureur de fond qu’il fut. Dans certains pays du nouveau Commonwealth (1926), le rugby et ses morts prennent une dimension centrale dans la construction et la mémoire identitaire, à commencer par la Nouvelle-Zélande. Des champions comme Dave Gallaher sont honorés par des trophées comme le Gallaher Shield, qui récompense depuis 1922 la meilleure équipe annuelle de la province d’Auckland, ou le Trophée Dave Gallaher, remis depuis 2000 au vainqueur des deux test-matchs de la tournée d’été entre les équipes de France et de Nouvelle-Zélande.

© Carole Vennin/ECPAD/Défense/Réf. : 2013DICOD101_001_062

© Carole Vennin/ECPAD/Défense/Réf. : 2013DICOD101_001_148

Deux jours après le discours du président de la République François Hollande, lançant les commémorations du centenaire de la Grande Guerre, a lieu un match de rugby entre la France et la Nouvelle-Zélande comptant pour le Trophée Dave Gallaher. À cette occasion, plusieurs All Blacks se rendent sur la tombe du Soldat inconnu pour raviver la flamme. Lors du match, ils arborent sur leurs maillots le traditionnel poppy (coquelicot), la fleur du souvenir des combattants britanniques de la Grande Guerre. Les Néo-Zélandais remportent le match 26-19.

Dave Gallaher est considéré comme le premier grand capitaine de l’équipe de rugby de Nouvelle-Zélande. Il évolue comme joueur entre 1903 et 1906, en particulier lors de la tournée historique en Europe, avant d’en devenir sélectionneur entre 1907 et 1914. En 1916, alors qu’il est âgé de 43 ans, il s’engage dans l’armée et rejoint l’Europe après la mort au combat de son jeune frère. Il est tué à son tour lors de la bataille de Passchendaele, en Belgique, le 4 octobre 1917. Les All Blacks le considèrent depuis comme l’âme de l’équipe. Lors du match, le XV de France porte pour la première fois le Bleuet de France, symbole de la mémoire et de la solidarité envers les anciens combattants, les victimes de guerre, les veuves et les orphelins.