Histoire des soldats de l’image

Souain-Perthes-les-Hurlus (Marne), 15 février 1918. © Amédée Eywinger/ECPAD/Défense

Réf. : SPA 61 E 3006

Bien avant la création de la Section photographique de l’armée en 1915, des militaires animés par une sensibilité particulière pour l’image documentaient déjà leur expérience des conflits et leur quotidien de soldat. Les fonds d’origine privée conservés à l’ECPAD témoignent de cette pratique précoce : officiers et sous-officiers emportaient avec eux un appareil photographique, capturant les paysages traversés, les visages de la guerre et les scènes de vie au front. Grâce à ces pionniers, la photographie s’invite sur les champs de bataille dès la seconde moitié du xixe siècle.

Pendant la guerre de Crimée (1853-1856), le peintre Jean-Charles Langlois, accompagné du photographe Léon Méhédin, fixe sur plaques de verre les réalités du terrain. Quelques décennies plus tard, Edgard Imbert, engagé dans les troupes coloniales, immortalise son passage à Madagascar et au Tonkin, tandis qu’Albert d’Amade fait de même en Algérie et en Extrême-Orient. À l’aube du xxe siècle, l’amélioration des procédés photographiques et l’apparition d’appareils plus maniables favorisent la diffusion de cette pratique dans les rangs militaires. Les soldats photographes se font plus nombreux à capturer des instants de vie, des scènes de manœuvres ou des portraits de leurs camarades. Ils ne sont pas encore des « soldats de l’image » mais déjà des témoins privilégiés de leur époque qui, bien avant 1915, avaient compris que la guerre se raconte aussi par l’image.

Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, les photographes et opérateurs de prises de vues cinématographiques quittent leur quotidien pour revêtir l’uniforme. Si leur métier change, leur regard demeure. Sur le front, malgré la méfiance initiale de l’autorité militaire, soucieuse de préserver la confidentialité des opérations, leurs images s’imposent peu à peu au-delà du cadre strict de la troupe, jusqu’à atteindre la Une des journaux illustrés.

Ville-en-Woëvre (Meuse), août-septembre 1915. © Maurice Gouin/ECPAD/Défense

Réf. : D125-4-29

L’année 1915 marque un tournant : consciente de la puissance du médium, la France institutionnalise l’image militaire en créant successivement la Section cinématographique de l’armée et la Section photographique de l’armée. Pays du cinématographe, elle peut compter sur une industrie florissante, mise au service du conflit. Les grandes maisons de production répondent à l’appel : Pathé envoie ainsi le maréchal des logis Alfred Machin, Gaumont dépêche le caporal-fourrier Edgard Costil, Éclair le caporal Georges Maurice et Éclipse mobilise le soldat de 2e classe Émile Pierre.

Sous l’uniforme, ces professionnels de l’image deviennent les premiers opérateurs militaires, chargés de documenter la guerre et de mettre la puissance de l’image au service de l’effort national. Dès lors, la photographie et le film ne sont plus seulement des témoins du conflit : ils deviennent des outils stratégiques, indispensables pour documenter les combats et nourrir la communication. Ces soldats de l’image ne sont plus de simples amateurs éclairés, mais des opérateurs spécialisés, fixant l’histoire en mouvement. Leur premier chef, Jean-Louis Croze, compare d’ailleurs leur matériel à une « mitrailleuse aux images ». Sur le front, ces opérateurs bravent les obus, souvent au péril de leur vie. Ensevelis dans un trou d’obus dans la Somme, blessés à Verdun, ils filment l’Alsace, Metzeral, l’Argonne, le Bois-le-Prêtre, puis Ypres et l’Yser sous le feu ennemi. Certains, comme Frédéric Gadmer, Jehan Fouquet, Paul Queste et Pierre Machard, rapportent des images au-delà des frontières européennes, couvrant les théâtres d’opérations en Abyssinie, Salonique, Égypte, Syrie, Palestine, Maroc, Cameroun et Indochine.

Solgne (Moselle), 21 octobre 1939. © ECPAD/Défense

Réf. : 3ARMEE 9 C275

Durant le premier conflit mondial, les soldats de l’image sont présents sur tous les fronts, y compris en mer et dans les airs. Avec la création du service cinématographique de la Marine en 1936, l’adjudant Gaston Roudès, le caporal Albert Sorgius et le sergent Maurice Rischmann, issus des maisons Éclipse, Gaumont et Pathé, sont envoyés pour immortaliser les opérations navales. Caméra en main, ils sillonnaient les mers, transportant leurs pellicules de port en port, braquant leurs objectifs sur l’horizon. Bravant tempêtes et sous-marins, ils capturent des images inédites des bâtiments de guerre évoluant dans l’Atlantique et en Méditerranée. Dans les airs, leur rôle devient indispensable une fois le front stabilisé. L’essor de l’aviation et le développement de l’artillerie imposent une mise à jour constante des cartes d’état-major et une localisation précise des batteries ennemies.

Pour cela, l’aéronautique fait appel à des photographes professionnels, qui mettent leur expertise au service de la reconnaissance aérienne. Prendre des clichés exige du courage car il faut voler en plein jour, par temps clair et s’exposer aux tirs ennemis. Le lieutenant Paul-Louis Weiller, pionnier de la photographie aérienne, ne recule devant aucun risque pour garantir la netteté de ses clichés. Il va jusqu’à couper les moteurs de son avion en plein vol, planant quelques instants pour éliminer toute vibration et obtenir des images stables. Ainsi, sur terre, sur mer et dans les airs, les soldats de l’image jouent un rôle essentiel dans la documentation du conflit, alliant technique, bravoure et ingéniosité.

Londres (Angleterre), 1942-1944. © ECPAD/Défense

Réf. : FFL 543bis

Après l’armistice, les opérateurs de la Section cinématographique de l’armée poursuivent leur mission, mettant leur ingéniosité au service de l’institution. Le capitaine Pierre Calvet développe ainsi un simulateur de tir sur écran, baptisé « Cinétir », une innovation majeure dans l’entraînement militaire.

En septembre 1939, lorsque la France entre de nouveau en guerre, vedettes et réalisateurs revêtent l’uniforme. Parmi eux, le réalisateur Henri Chomette, le photographe Henri Cartier-Bresson, ou encore l’officier Jean Renoir, qui déclare alors : « Il ne suffit pas de vaincre les hommes, il faut vaincre les idées. » Mais les soldats de l’image ne sont pas que des célébrités. Certains anonymes nous sont connus pour avoir payé leur engagement de leur vie.

Le maréchal des logis André Bauduin tombe dans le nord-est de la France le 3 mars 1940. Quelques semaines plus tard, en Belgique, Raymond Ruffin est tué dans la région de Namur, le 14 mai 1940. Dans le civil, il avait réalisé des documentaires sur la montagne. Ils sont les premiers soldats de l’image à tomber au combat. D’autres suivront lors du second conflit mondial : Louis Sivan, tué le 25 janvier 1945, ainsi que Robert Bossière et Roland Faure, morts le 25 février de la même année.

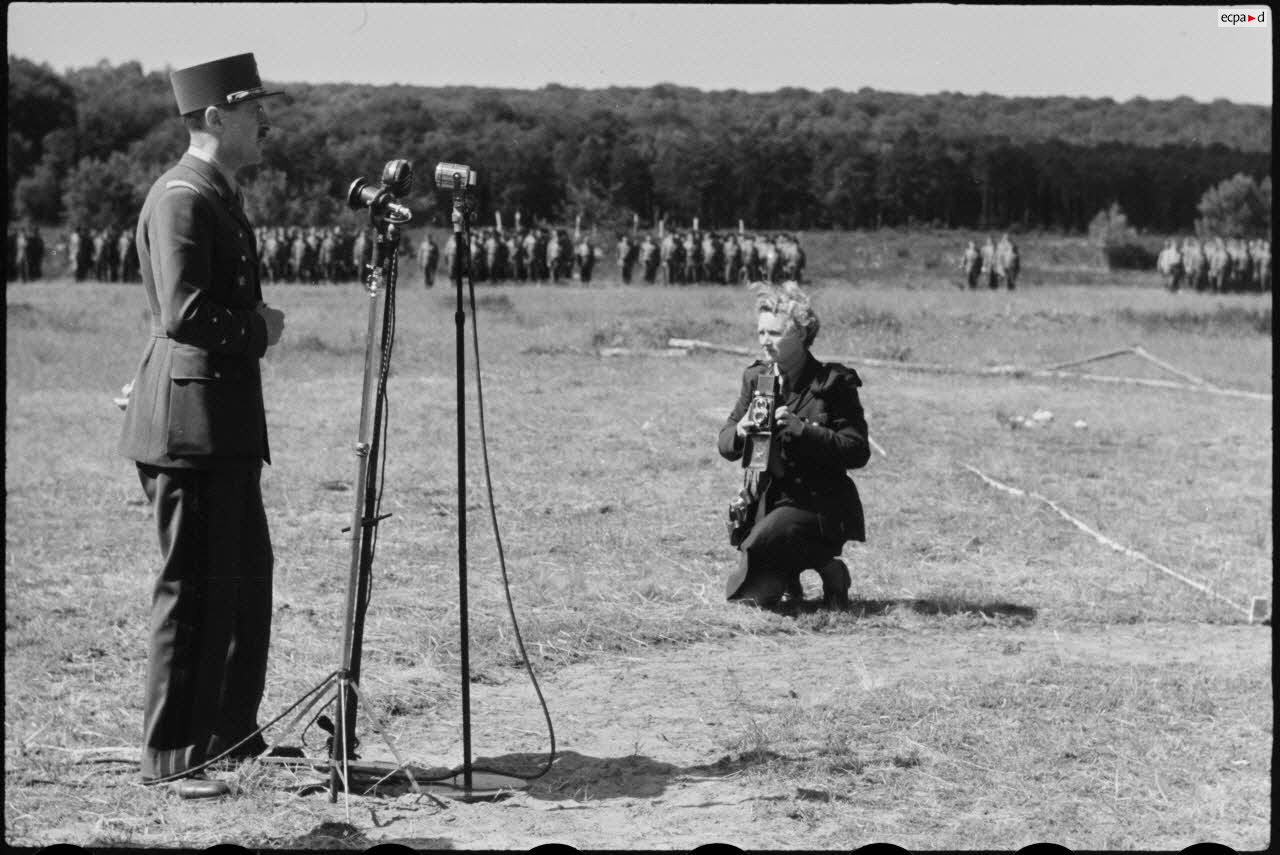

En 1942, une nouvelle page s’ouvre pour les soldats de l’image avec l’engagement de la photographe Germaine Krull au service de la France libre. Elle est suivie en 1944 par Germaine Kanova, marquant l’arrivée des femmes derrière l’objectif pour capturer les réalités du conflit. Si elles sont les premières à photographier les combats sur le terrain, d’autres femmes ont joué un rôle essentiel en coulisse, notamment au sein des bureaux et laboratoires des sections photographiques et cinématographiques de l’armée. Dès 1916, Renée Legris dirige le service du titrage, encadrant une équipe de huit personnes et contribuant ainsi à la diffusion des images du front.

Fontainebleau (Seine-et-Marne), 22 juin 1945. © ECPAD/Défense.

Réf. : TERRE 10633-L21

À partir du 26 juillet 1946, installés au fort d’Ivry-sur-Seine, les soldats de l’image poursuivent leur mission en couvrant les conflits où la France est engagée. En Indochine et en Algérie, face à des contextes contre-insurrectionnels, l’image prend une dimension nouvelle.

En Indochine, les opérateurs se rapprochent du front : leurs images ne sont plus de simples témoignages, elles deviennent une véritable arme dans une guerre qui se joue aussi sur le terrain de l’information.

Sept d’entre eux y laisseront la vie, faisant de ce conflit le plus meurtrier pour les soldats de l’image. Plus tard, en Algérie, en Croatie et, plus récemment en Afghanistan, trois autres soldats de l’image trouveront la mort.

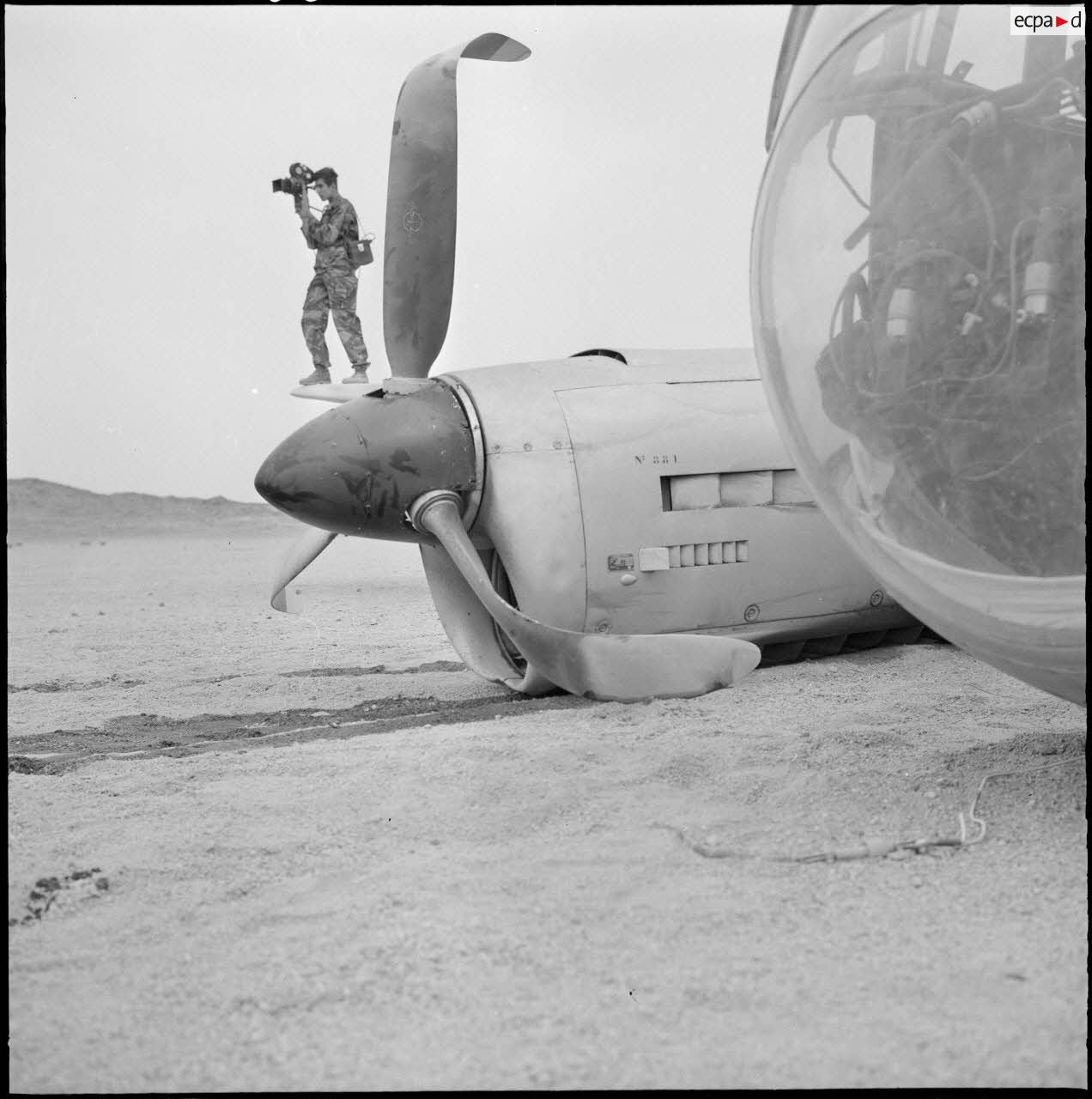

Algérie, 26 septembre 1958.

Réf. : ALG 58-475 R48

En s’engageant plus avant sur le front, le profil des soldats de l’image évolue également : après 1945, ils ne sont plus des photographes devenus soldats, mais des soldats formés aux métiers de l’image. Dans le cadre de la coopération militaire entre la France et les États-Unis, un certain nombre de soldats français bénéficient d’une formation à l’école de photographie d’Astoria aux États-Unis. Inspirée des méthodes du Signal Corps, cette formation leur permet d’acquérir des compétences techniques qu’ils perfectionnent ensuite au cours de leur service, intégrant pleinement la dimension audiovisuelle à leur engagement militaire.

Au fil des années, à mesure que la France s’oriente vers une armée de métier, les soldats de l’image adaptent leurs pratiques pour intégrer les avancées technologiques. Des plaques de verre aux films nitrates, puis aux pellicules acétates et polyester, et enfin à l’image numérique, l’évolution des supports et des appareils leur offre une plus grande mobilité et une réactivité accrue sur le terrain.

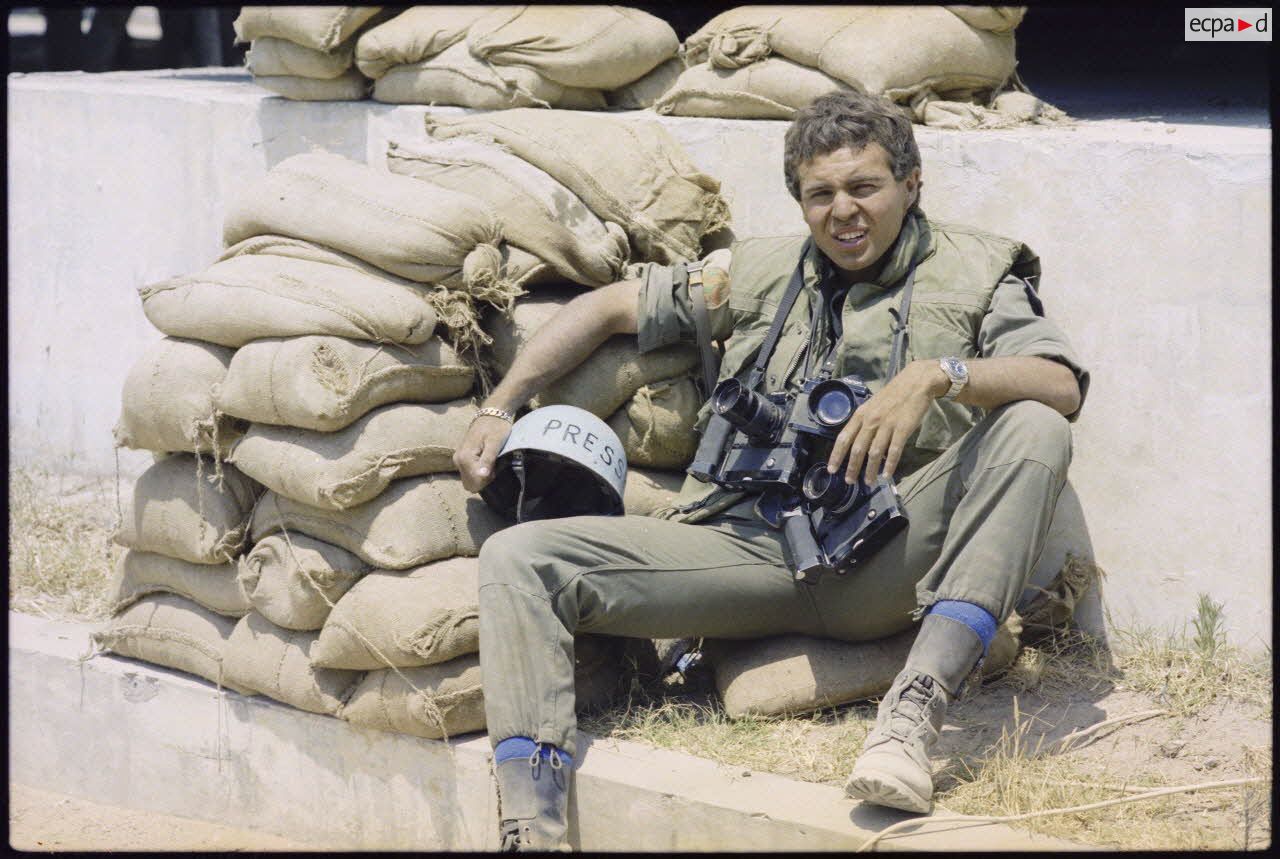

Liban, 6 juin 1982. © Jean-Claude Coutausse/ECPAD/Défense

Réf. : F 82-288 LC294

Cette évolution technologique transforme en profondeur leur approche de l’image, leur offrant une plus grande spontanéité, une précision accrue et la capacité d’opérer dans des conditions toujours plus variées.

S’appuyant sur cette expertise, l’ECPAD crée en 2013 l’École des métiers de l’image, dotant le ministère des Armées d’un outil de formation sur mesure pour transmettre aux opérateurs militaires et civils les compétences essentielles en prise de vue, traitement et diffusion de l’image.

Si l’ECPAD est bien l’héritier des Sections photographique et cinématographique de l’armée créées en 1915, tous les soldats de l’image ne sont pas stationnés au fort d’Ivry-sur-Seine. Dispersés dans les ports, sur les bases aériennes, au sein des Services d’information et de relations publiques des armées (SIRPA) et des régiments, ils opèrent directement au bénéfice des armées.

Depuis le 4 février 2025, jour de la Sainte Véronique, leur fête patronale, tous, qu’ils appartiennent à l’ECPAD ou aux différents services des armées, arborent désormais le même insigne de spécialité. Aujourd’hui comme hier, sur tous les théâtres d’opérations, les soldats de l’image restent au plus près de l’action, s’exposant au feu pour capturer et transmettre des images au service de la bataille de l’information.

Gao (Mali), 11 août 2019. © Cyrielle Sicard/ECPAD/Défense

Réf. : 2019_ECPAD_045_C_101_014

1915-2025 – 110 ans des soldats de l’image

© ECPAD/Défense