Archives de la découverte des camps de concentration

-

Archives films

-

Archives photos

Publié le 24 janvier 2025

En prévision du 80ᵉ anniversaire de la libération des camps en 2025, le pôle des archives de l’ECPAD a entrepris un travail de synthèse sur les fonds relatifs aux camps de concentration.

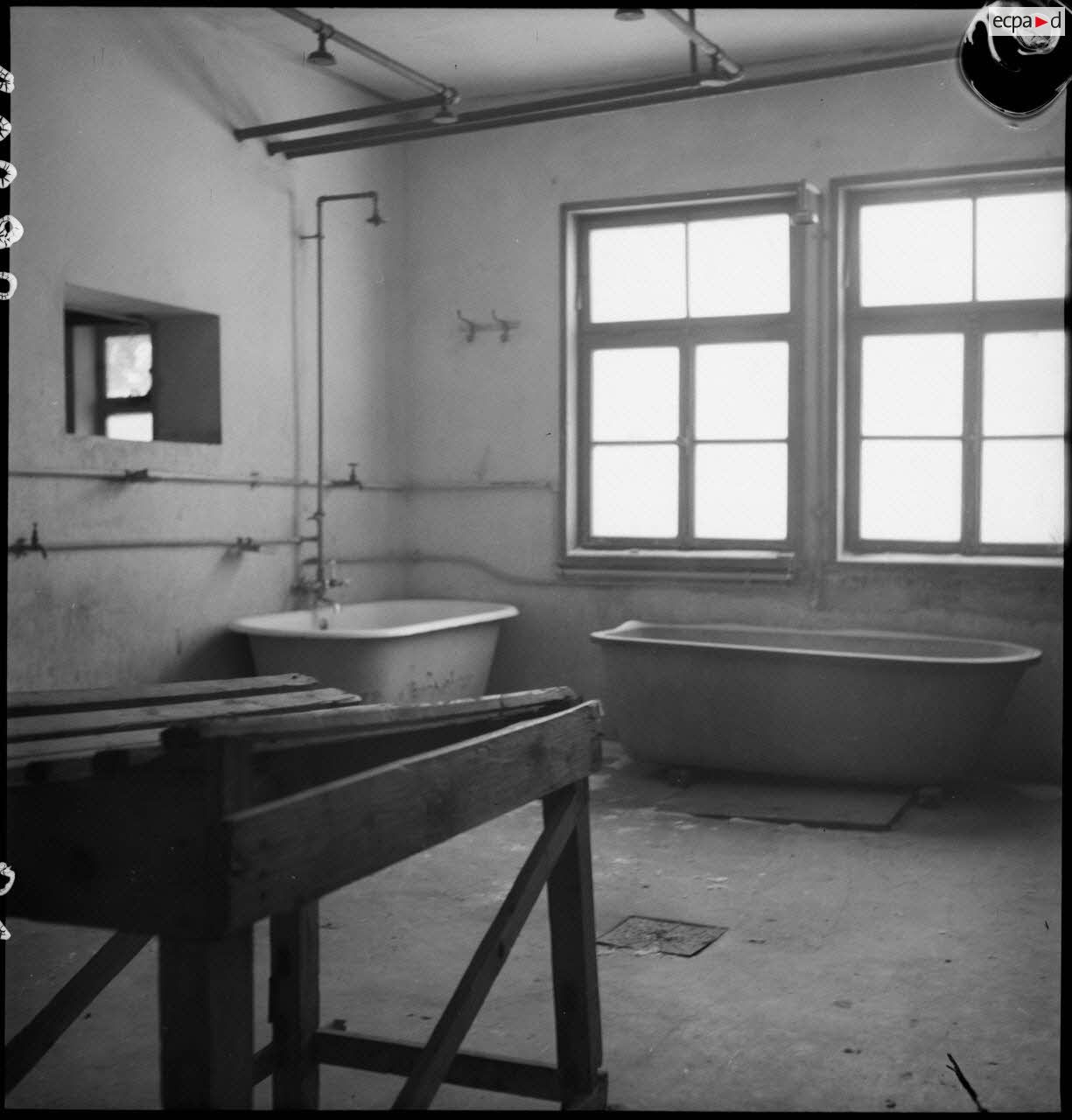

Bas-Rhin, novembre-décembre 1944. © ECPAD/Défense

Réf. : TERRE 362-8657

Les commémorations offrent souvent l’occasion d’approfondir notre compréhension historique des faits. L’ECPAD a ainsi entrepris la rédaction d’un état thématique des fonds relatifs aux camps de concentration de la Seconde Guerre mondiale. En explorant et en recontextualisant les archives, le rôle déterminant du Service cinématographique de l’armée (SCA) a été mis en lumière. En 1945, les soldats de l’image français documentèrent avec précision les atrocités nazies. Leurs images et leurs films, conservés par l’ECPAD, constituent un témoignage incontournable.

Dans les derniers mois de la Seconde Guerre mondiale, le Service cinématographique de l’armée (SCA) est constitué d’opérateurs ayant rallié les Forces françaises libres à la suite du débarquement allié en Afrique du Nord et de soldats provenant du SCA de l’armée d’armistice, dont la production s’arrête à partir de mars 1944. Au service de l’armée de Libération, de 1942 à 1946, les soldats de l’image produisent 1 535 reportages photographiques. Du côté de la production cinématographique, la diffusion du Journal filmé de l’Armée reprend en avril 1945. Ce magazine rend compte de la libération de la France et de la campagne d’Allemagne, jusqu’à la capitulation du IIIe Reich et l’arrivée à Berlin. Les déportés libérés des camps font l’objet de reportages diffusés dans cinq éditions.

Le SCA diffuse des images des mauvais traitements infligés aux déportés dès mai 1945. C’est d’abord Vaihingen, ville proche de Stuttgart, qui apparait aux actualités. Ce camp annexe de Natzweiler-Struthof est libéré le 7 avril 1945 par les forces américaines. Trois jours plus tard, les opérateurs du SCA pénètrent dans le château de Kaltenstein, à deux kilomètres du camp. L’édifice a été transformé en prison par les nazis. Les opérateurs découvrent des prisonniers couchés ou assis, fixant l’objectif de la caméra.

L’ouverture du camp de concentration de Vaihingen, Allemagne, 13 avril 1945

https://imagesdefense.gouv.fr/fr/la-liberation-du-camp-de-travail-de-vaihingen-en-allemagne.html

68 photographies

TERRE 10300

© Germaine Kanova/ECPAD/Défense

Allemagne, 13 avril 1945. © Germaine Kanova/ECPAD/Défense

Réf. : TERRE 10300-R4

L’édition suivante du Journal filmé de l’Armée propose un montage à partir d’images tournées le 7 avril par les Signal Corps américains. Diffusées en salle le 11 mai, ces images sont projetées sous le titre Le moulin du meurtre, montrant des scènes d’exhumation de corps dans le cimetière d’Hadamar. L’hôpital psychiatrique a été utilisé dans le cadre d’un programme d’euthanasie dirigé contre les handicapés physiques et mentaux.

Le 24 mai 1945, les actualités évoquent les baraquements du camp d’Allach puis celui de Dachau. En libérant les camps, les Français comme les Américains découvrent des hommes très affaiblis et nécessitant des soins d’urgence. Les opérateurs du SCA filment les opérations de désinfection, de soin, d’identification et de rapatriement.

Tout n’est cependant pas retenu au moment du montage et l’ECPAD conserve aujourd’hui plusieurs rushs. De telles archives concernent notamment l’évacuation du camp de Dachau.

24 mai 1945. © ECPAD/Défense

Réf. : J 41

En plus des films d’actualité, l’ECPAD conserve des photographies. Les opérateurs du SCA documentent le camp de Natzweiler-Struthof et l’un de ses camps satellites, celui de Vaihingen. Ils prennent aussi des images du camp de sûreté de Schirmeck-Vorbrück, principalement utilisé pour la détention de prisonniers politiques alsaciens et mosellans. Raoul Vignal, opérateur du SCA depuis novembre 1944, réalise deux reportages sur Natzweiler-Struthof. Ses clichés montrent les structures du camp, les lieux de travail forcé et les installations mortuaires, notamment le four crématoire et les moyens de transport des corps. D’autres photographes sont à citer : les installations de Vaihingen sont documentées par Louis Cadin et Germaine Kanova. Kanova, opératrice entre 1944 et 1945, accompagne les troupes françaises lors de la bataille d’Alsace. Ses photographies montrent les rescapés affaiblis, recevant des soins sous des tentes, ainsi que les opérations de désinfection et de rapatriement. Sous des tentes, les survivants sont épouillés, désinfectés, lavés, rasés, et habillés avec des vêtements récupérés. Des infirmières et des soldats français leur prodiguent les premiers soins, les nourrissent et les identifient avant de les transporter vers des hôpitaux ou de les rapatrier en France. Plusieurs clichés concernent les corps émaciés dans un dortoir surchargé, ainsi que des cadavres inhumés dans des fosses. Les photographies montrent également la destruction des vêtements contaminés, brûlés au pied d’un mirador entouré de barbelés.

Camp de concentration du Struthof, Bas-Rhin, 7 février 1945

https://imagesdefense.gouv.fr/fr/camp-de-concentration-du-struthof.html

58 photographies

TERRE 10090

© Raoul Vignal/ECPAD/Défense

Bas-Rhin, 7 février 1945. © Raoul Vignal/ECPAD/Défense

Réf. : TERRE 10090-R1

Les archives de l’ECPAD comportent également de nombreux films provenant des Signal Corps américains. Leur présence témoigne de la volonté des Alliés de coopérer dans le domaine de l’information. Sous les références SA, on dénombre quatorze ensembles de rushs relatifs à la découverte des camps par les troupes américaines. La moitié des bobines concerne les camps de Bergen-Belsen, Nordhausen et Dachau, ainsi que l’hôpital psychiatrique d’Hadamar. L’autre moitié présente des images du camp de Buchenwald et de ses structures satellites, comme le camp de Holzen, constitué de galeries souterraines que les nazis ont transformées en usine d’armement. Le camp de Ohrdruf, créé en novembre 1944, était principalement destiné à la construction d’infrastructures militaires et de tunnels pour l’industrie de guerre allemande. Le camp annexe de Penig, près de Langenleuba-Oberhain, hébergeait environ 700 femmes déportées, principalement des juives hongroises issues du camp de Ravensbrück, qui étaient forcées de travailler dans les usines Max-Gehrt fournissant l’industrie aéronautique allemande. Le 16 avril 1945, les Américains filment la visite des habitants de Weimar, contraints de se rendre dans les baraquements de Buchenwald. Ces civils allemands sont forcés de défiler devant les cadavres de détenus décharnés, entassés sur des charrettes. Des morceaux de peau humaine ornés de tatouages, un abat-jour en peau, des os humains et des têtes réduites sont également exposés sur une table au centre du camp, illustrant l’horreur des crimes commis.

Allemagne, 16 avril 1944. © Army Pictorial Service Laboratory APSL/ECPAD/Défense

Réf. : SA 313

En parallèle, la Documentation française a contribué à l’enrichissement des archives sur les camps de concentration. Sa photothèque, créée en 1945, rassemble des fonds photographiques provenant des services d’information de Londres, Alger et Vichy, notamment ceux de l’Office français d’information cinématographique (OFIC) et du Service central photographique. Ses archives photographiques sont aujourd’hui conservées par l’ECPAD. Celles liées aux camps de concentration sont regroupées en huit dossiers intitulés « Déportation », correspondant à la cote B223-34/1 à 8, et renfermant 441 photographies. Chaque tirage est accompagné de crédits d’agence ou de service au verso, permettant de retracer leur origine et de mieux comprendre les différentes provenances des images.

En complément de ces fonds, trente-neuf photographies issues des compagnies de propagande de l’armée allemande ont été identifiées. Bien que ces clichés ne documentent pas directement la réalité des camps, comme les images prises par les forces alliées lors de la libération, ils constituent néanmoins des éléments précieux pour les chercheurs. Souvent axées sur la propagande militaire et les opérations sur les fronts de guerre, ces photographies peuvent fournir des indices significatifs sur la déportation et la persécution des populations juives ou d’autres groupes. Ces archives nécessitent cependant un travail d’analyse approfondi pour en exploiter tout le potentiel.

Les camps de concentration ont marqué durablement la conscience collective. Si de nombreuses installations du système concentrationnaire sont détruites peu après leur libération, dès 1945, les survivants s’efforcèrent de commémorer les victimes. Le 29 avril 1946, le premier anniversaire de la libération de Dachau rassemble les rescapés lors d’un office catholique en l’église Notre-Dame de Lorette et d’un service religieux à la synagogue de la Victoire. Tous convergent ensuite à l’Arc de Triomphe pour y déposer une gerbe. À Paris, les opérateurs du SCA immortalisent ces cérémonies et les inaugurations de plaques commémoratives. Ces documents constituent les premiers jalons d’un devoir de mémoire auquel la conservation des archives audiovisuelles contribue encore activement aujourd’hui.

Paris, 1er avril 1945. © ECPAD/Défense

Réf. : ACT 602

Pierre Téqui

Chargé de mission, pôle des Archives, ECPAD

Ressource

Les archives de l’ECPAD sont consultables à la médiathèque du fort d’Ivry et en ligne sur ImagesDéfense.