L’année 1959 pendant la guerre d’Algérie vue par Marc Flament

-

Archives photos

Publié le 13 février 2025

Découvrez l’année 1959 pendant la guerre d’Algérie derrière l’objectif du photographe militaire Marc Flament à travers des photographies de la collection FLAM conservée par l’ECPAD.

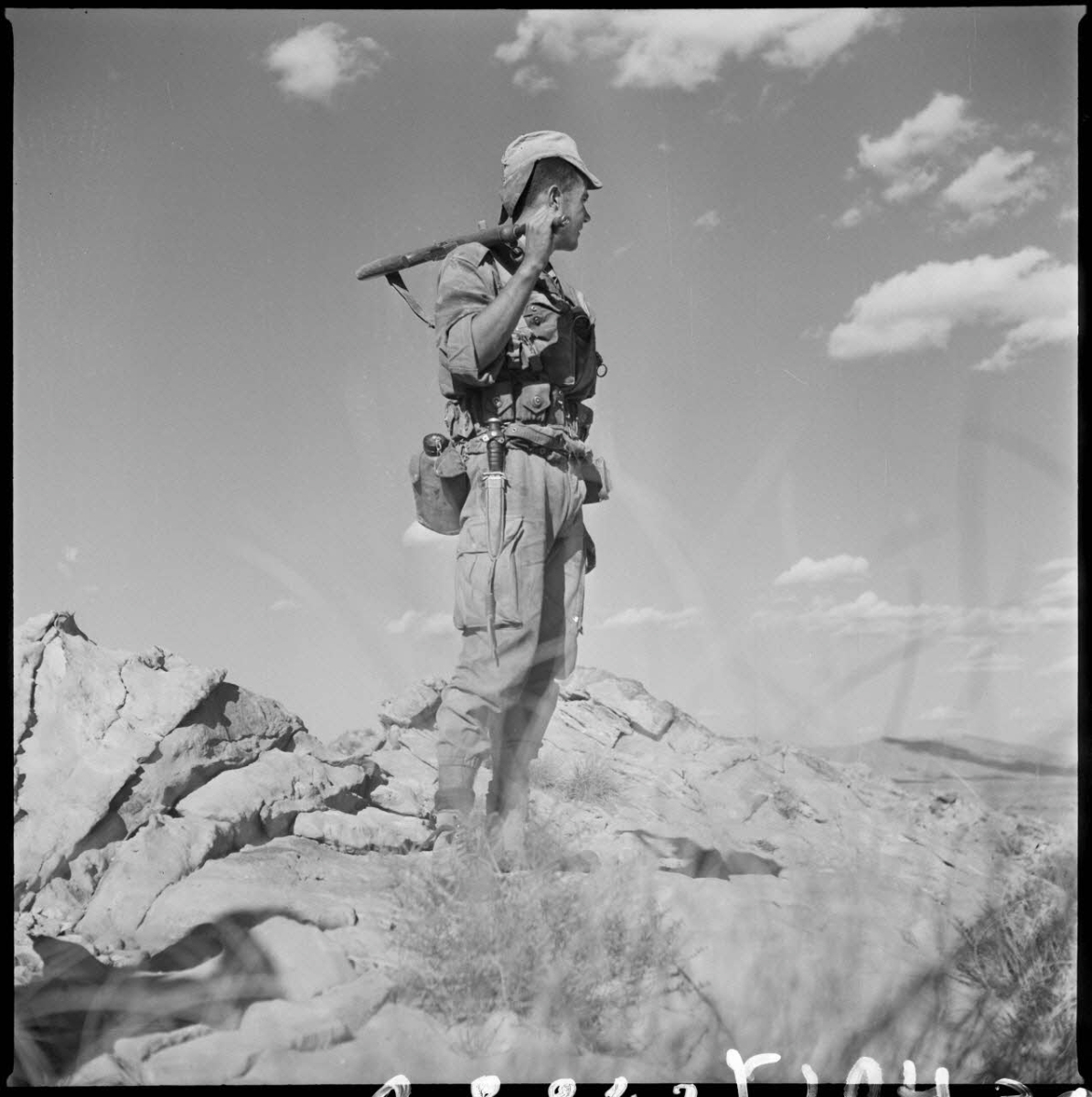

Algérie, avril-juillet 1959. © Marc Flament/ECPAD/Défense

Réf. : FLAM 59-30 R5293

Parachutiste devenu photographe militaire, Marc Flament a livré un témoignage photographique essentiel sur la guerre d’Algérie. Basé dans le secteur de Saïda en 1959, il a photographié avec une grande liberté les opérations du 3e régiment de parachutistes coloniaux (3e RPC) et des commandos de chasse tout en suivant le colonel Bigeard dans ses missions.

Marc Flament, un photographe autodidacte qui s’affranchit des règles

Marc Flament est né dans une fratrie de sept enfants à Bordeaux, le 7 octobre 19291. Lorsqu’il arrive en Algérie en juillet 1956, il vient d’effectuer deux séjours en Indochine au sein des parachutistes coloniaux. Passionné de dessin, il y a réalisé des caricatures de presse pour la revue Caravelle. C’est donc sur un poste de dessinateur qu’il pense arriver lorsqu’il est affecté à la 10e division parachutiste (10e DP) à Alger. Il est en fait attendu sur un poste de photographe auprès du colonel Massu. Il obéit alors qu’il ne connaît presque rien à la photographie.

En octobre 1956, il couvre l’expédition militaire de Suez et s’exerce ainsi au reportage de guerre. En janvier 1957, Marc Flament demande sa mutation au 3e RPC. C’est au sein de cette unité qu’il développe sa pratique de la photographie en créant un véritable service photographique au sein du régiment.

Marc Flament met en œuvre un service photo-information après avoir installé son laboratoire dans une villa réquisitionnée de Saïda. Il recrute une petit groupe de reporters et de laborantins qui lui permet de pouvoir couvrir les besoins en images du colonel Bigeard dans le cadre de l’action psychologique. Marc Flament fournit le matériel et les pellicules aux reporters qui ramènent périodiquement leurs images à développer à la villa. La photographie devient un outil de communication avec la troupe qui propose des modèles auxquels s’identifier.

Ainsi, Marc Flament peut développer une pratique photographique hors des cadres fixés par l’armée. Bien qu’officieuse, sa production est tolérée, voire parfois valorisée car elle témoigne du charisme de Marcel Bigeard, chef de guerre que Marc Flament suit pendant plusieurs années.

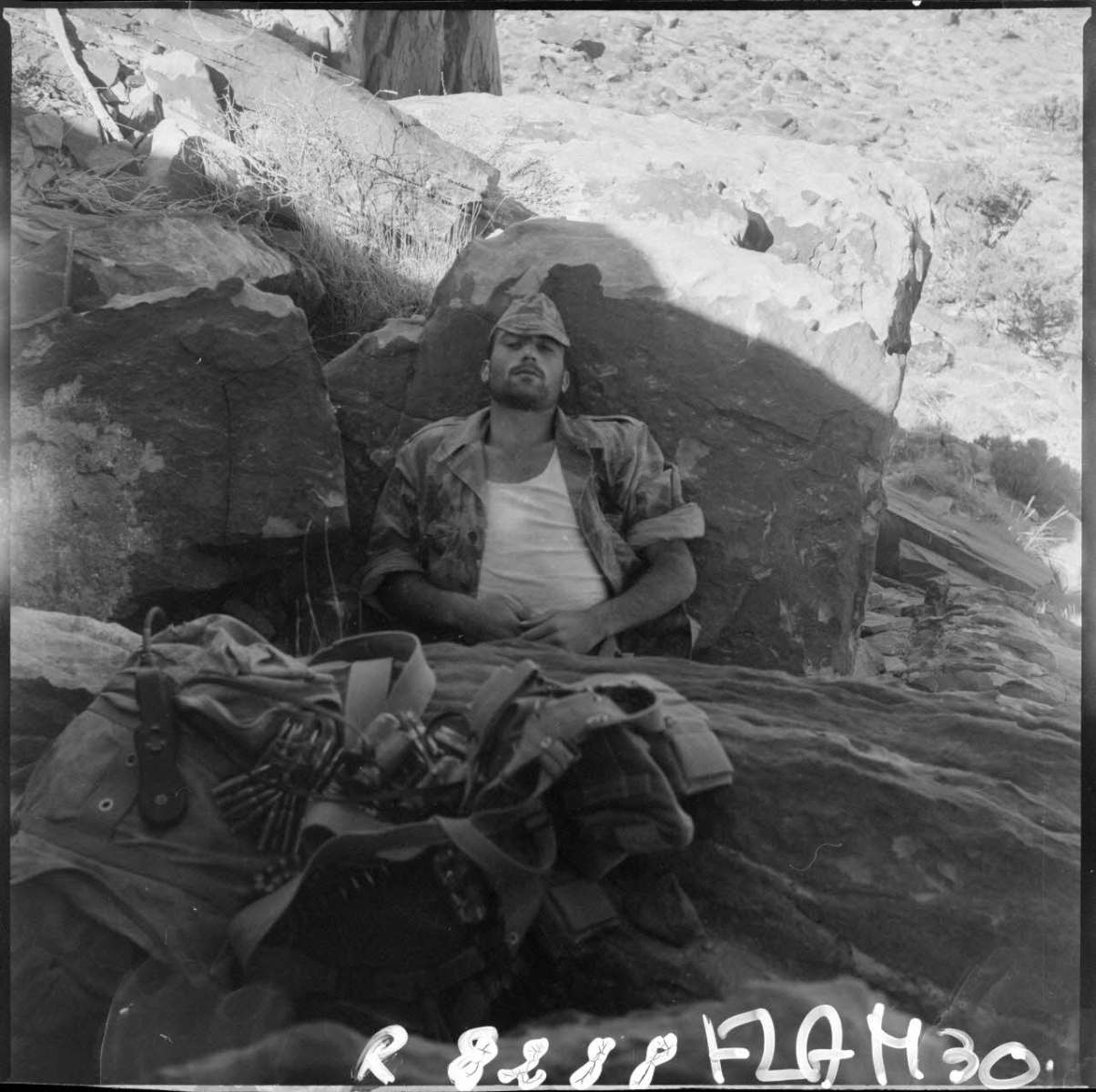

Algérie, avril-juillet 1959. © Marc Flament/ECPAD/Défense

Réf. : FLAM 59-30 R3550

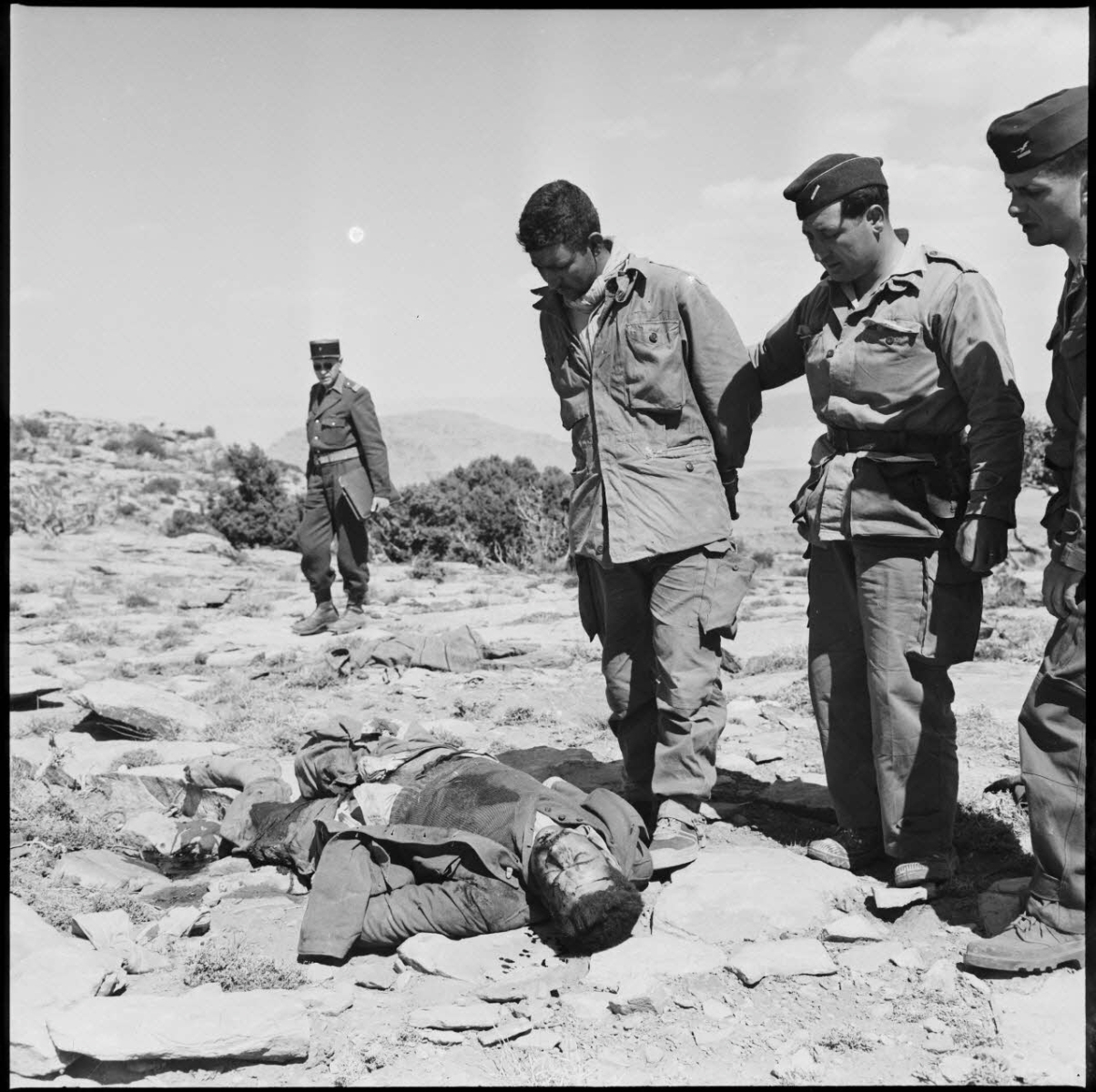

Saïda (Algérie), avril-juillet 1959. © Marc Flament/ECPAD/Défense

Réf. : FLAM 59-30 R3714

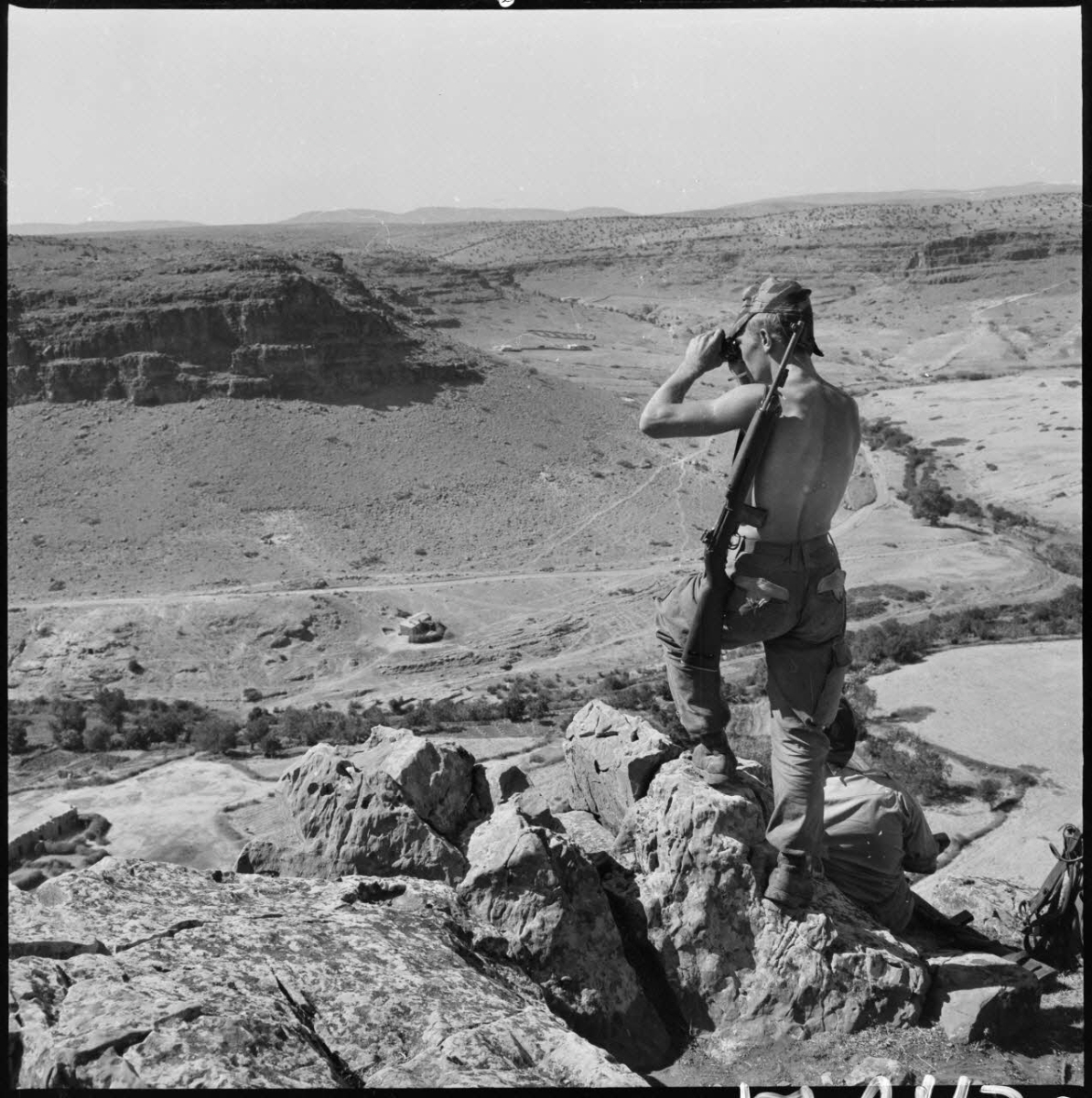

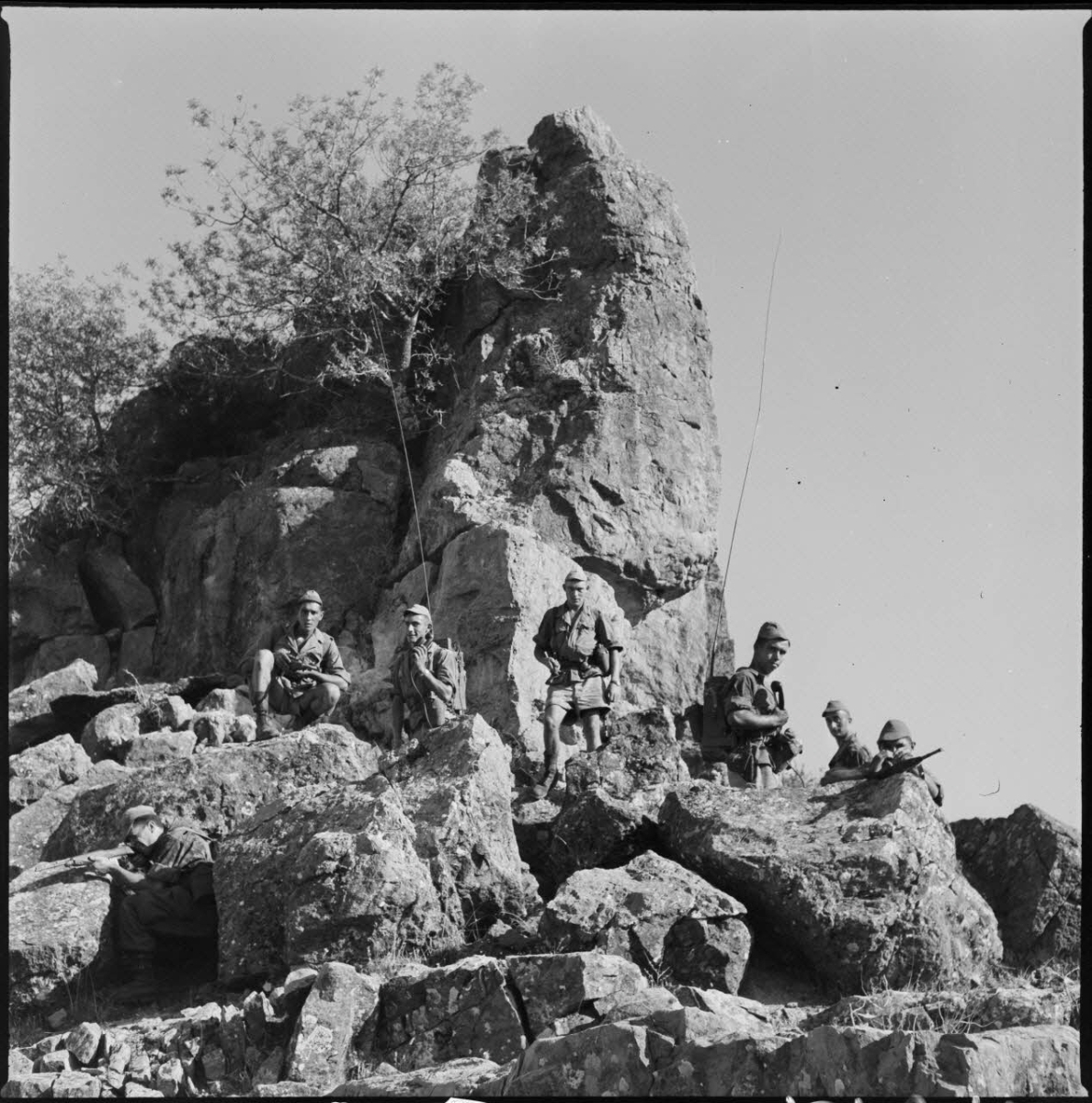

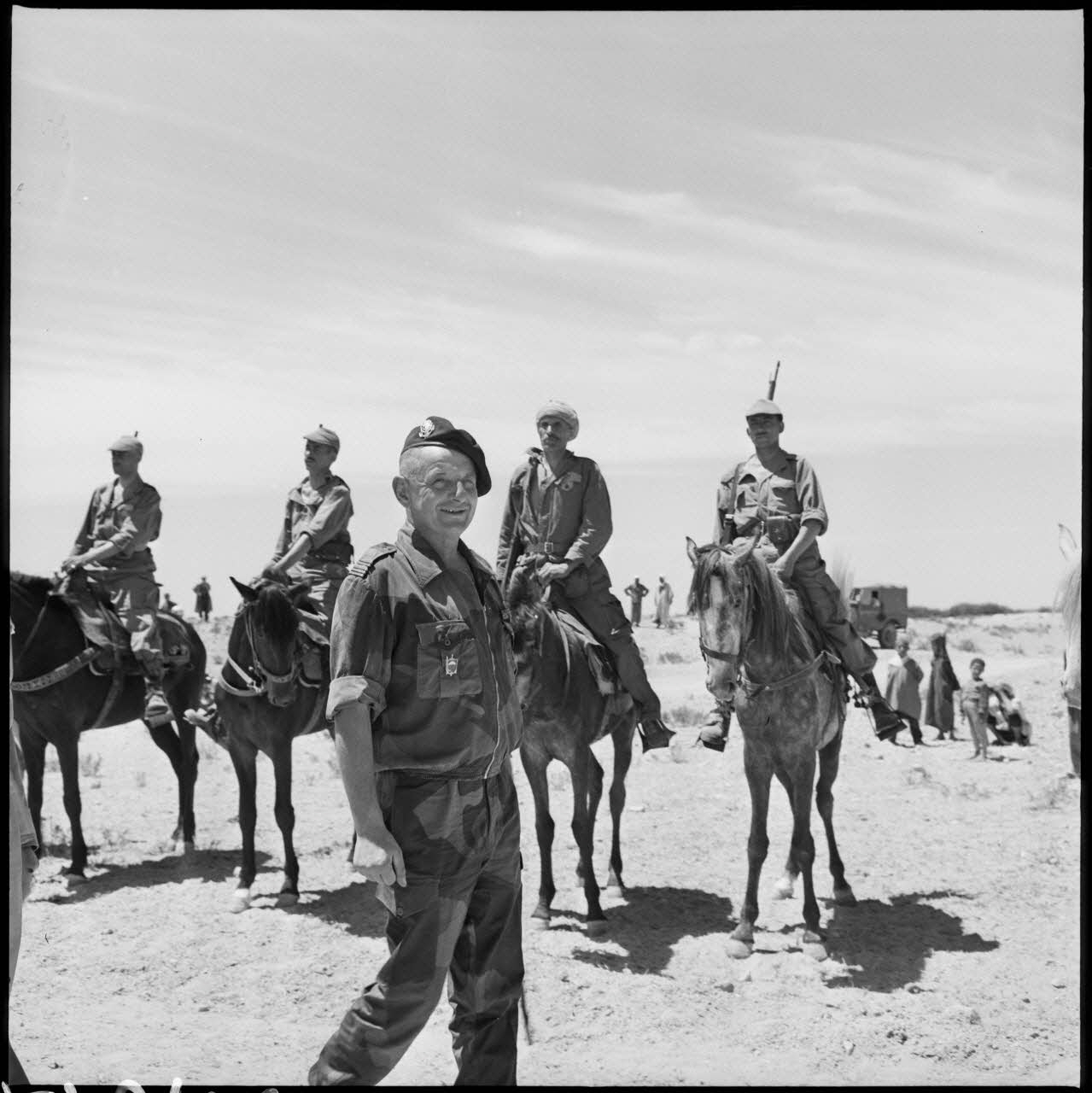

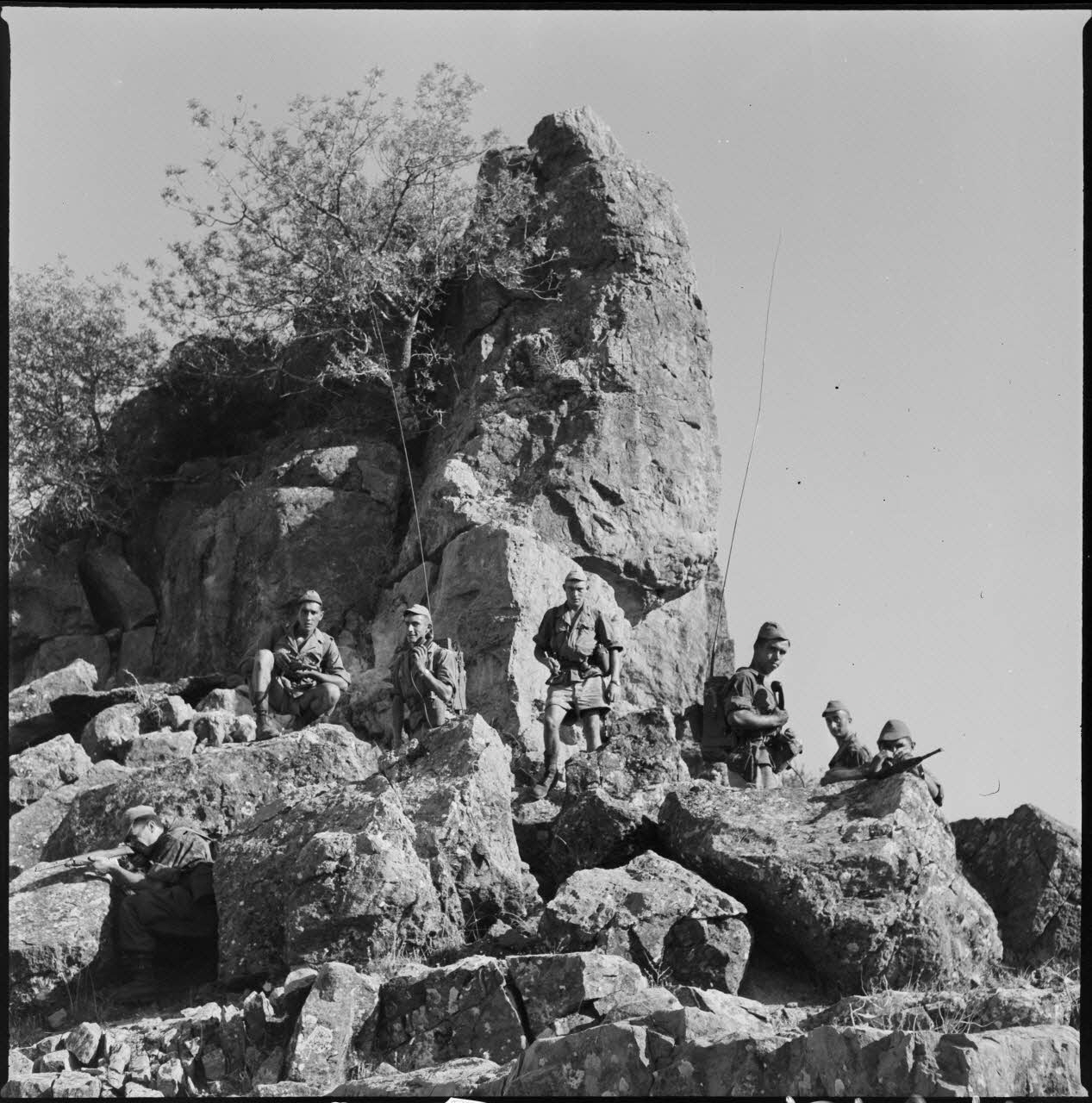

Des reportages photographiques qui assoient la réputation du colonel Bigeard

À partir de février 1959, le général Challe décide de repenser le dispositif global pour reprendre l’initiative militaire à l’intérieur des zones d’actions des membres du Front de libération nationale (FLN). Il s’agit de mettre méthodiquement à mal l’adversaire en procédant au bouclage systématique et méticuleux de vastes zones prédéfinies. Les commandos de chasses composés de supplétifs algériens, parfois des anciens de l’Armée de libération nationale (ALN) sont spécialement créés pour « traquer » les bandes désorganisées sur les terrains les plus difficiles.

L’un des acteurs majeurs de cette nouvelle dynamique guerrière est Marcel Bigeard. Nommé colonel en janvier 1958, il dirige le 3e RPC qui participe avec d’autres à la « Bataille des frontières » (janvier-juin 1958). En janvier 1959, Bigeard prend le commandement du secteur de Saïda, reconnu comme particulièrement difficile. Sa mission consiste à débarrasser ce secteur des « bandes rebelles » grâce aux opérations de terrain réalisées par ses hommes. Marc Flament et ses assistants documentent ces opérations exaltant un sentiment d’appartenance à une élite, renforçant l’esprit de corps entre parachutistes.

Algérie, 19 mai 1959. © Marc Flament/ECPAD/Défense

Réf. : FLAM 59-30 R658

Le Kreider (Algérie), avril-juillet 1959. © Marc Flament/ECPAD/Défense

Réf. : FLAM 59-30 R2996

Photographier les multiples facettes de la guerre

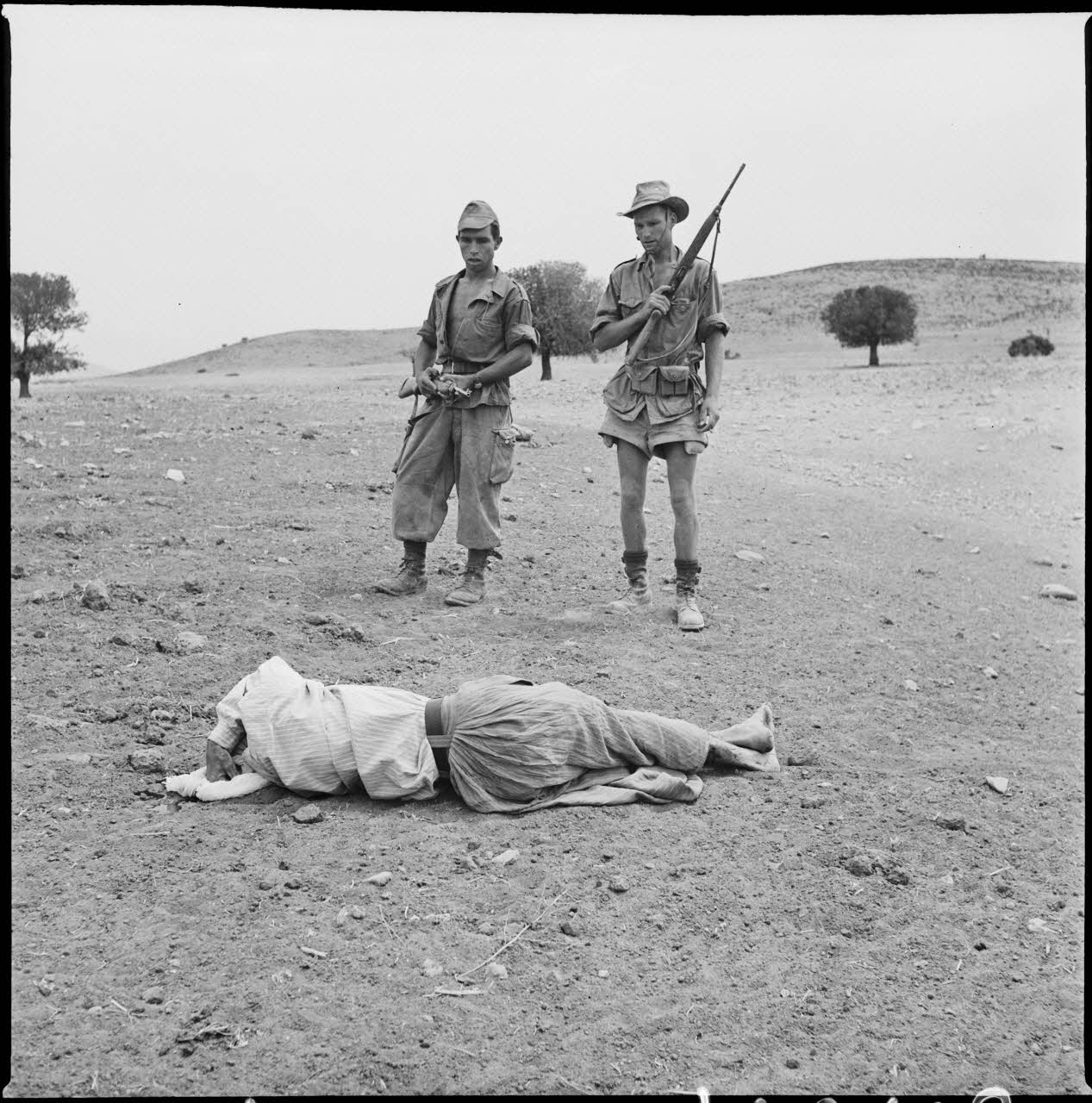

Au cours de la période comprise entre 1957 et 1959, Marc Flament élabore une esthétique photographique qui glorifie le mythe sacrificiel du soldat parachutiste, qui verra son accomplissement et sa postérité dans la publication d’une série d’ouvrages2 co-signés avec le colonel Bigeard3. Les photographies de Marc Flament donnent aussi à voir sans fard la réalité impitoyable de la guerre4. Les photographies de cadavres de fellaghas* sur les théâtres d’opérations lèvent le voile sur une facette du conflit volontairement occultée dans la production organique du SCA, celle d’une guerre extrêmement violente et meurtrière.

Algérie, avril-juillet 1959. © Marc Flament/ECPAD/Défense

Réf. : FLAM 59-30 R5569

Algérie, mai 1959. © Marc Flament/ECPAD/Défense

Réf. : FLAM 59-30 R3148

Loin de se limiter aux parachutistes héroïsés et aux expositions de cadavres, les photographies du fonds FLAM – en référence au photographe Marc Flament – réalisées en 1959 illustrent également la vie quotidienne de la troupe en poste. Grâce à sa position privilégiée de photographe de régiment, Marc Flament a pu saisir comme peu d’autres la camaraderie entre militaires.

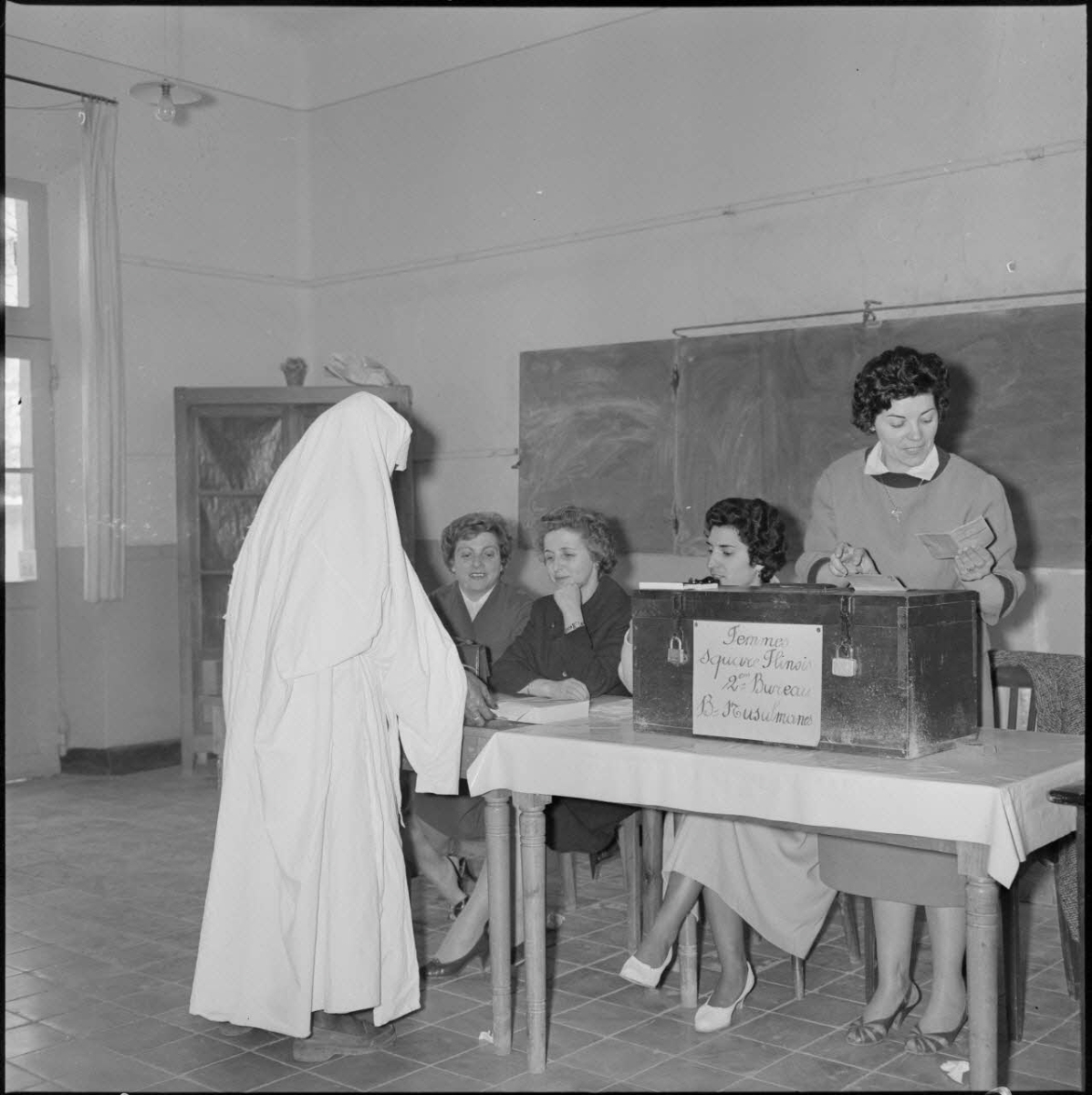

Quelques grands évènements de l’année 1959 sont photographiés par Marc Flament. Parmi eux figure la visite du général de Gaulle en août à Saïda. Celle-ci consacre l’action du colonel Marcel Bigeard et de ses commandos, et plus particulièrement celle du commando Georges, qui réussit à éliminer 80 % de l’organisation politico-militaire (OPA) du FLN. Les élections municipales organisées à Saïda5 (du 19 au 25 avril 1959), qui illustrent la volonté du pouvoir politique de rétablir le processus démocratique en Algérie, sont également couvertes par Marc Flament.

Saïda (Algérie), 27 août 1959. © Marc Flament/ECPAD/Défense

Réf. : FLAM 59-30 R6606

Algérie, août-septembre 1959. © Marc Flament/ECPAD/Défense

Réf. : FLAM 59-30 R7050

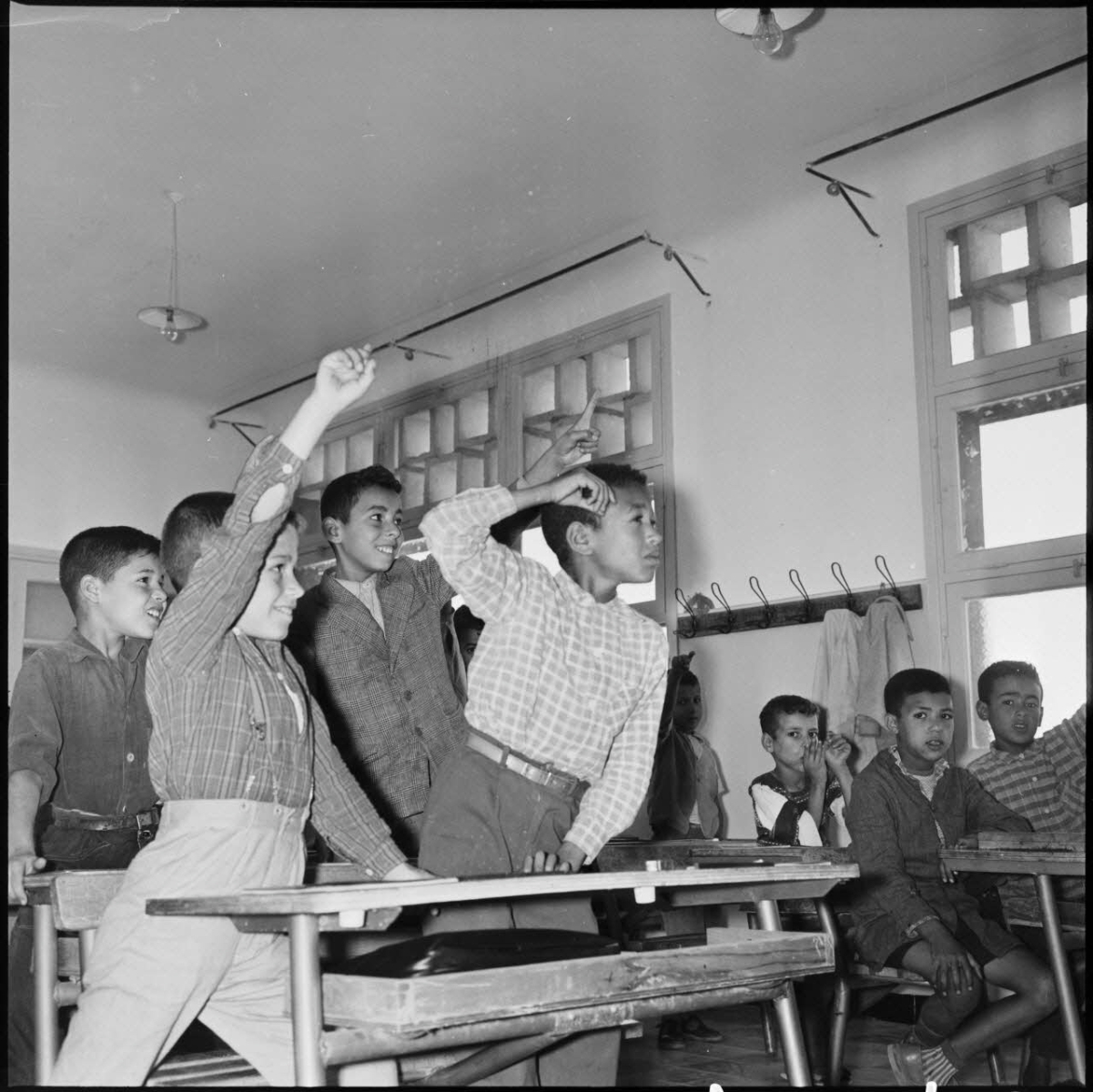

Un certain nombre de photographies témoigne des évolutions en cours dans la société algérienne, notamment à l’école. Largement délaissés par les autorités françaises jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les enfants d’origine algérienne ont dû attendre l’année 1949 pour pouvoir bénéficier du même système éducatif que les enfants européens – en théorie du moins. La généralisation de l’enseignement public s’accélère durant le conflit, et plus particulièrement avec le Plan de Constantine élaboré en 1958. Les photos d’écoliers « indigènes » prises par Marc Flament illustrent la politique éducative volontaire des autorités françaises au tournant des années 1960.

La production de l’année 1959 du fonds Flament est particulièrement singulière au regard du corpus photographique réalisé par l’armée française durant le conflit. Tout comme le fonds Arthur Smet (référence D163), dont les thématiques et le contexte de production sont sensiblement similaires, le fonds Flament constitue une source d’étude intéressante pour la recherche historique dans des domaines aussi variés que l’histoire militaire, sociale ou de la photographie. En devenant l’acteur d’un système de couverture photographique officieux et totalement inédit à l’époque, Marc Flament a inauguré un nouveau rapport au geste photographique militaire, affranchi de la censure habituelle.

La collection FLAM à l’ECPAD

Marc Flament (1929-1991)

Modalité d’entrée dans les collections : achat par l’ECPA en 1986.

Dates extrêmes de production : octobre 1956-avril 1961.

Volume : le fonds Flament, dit FLAM conservé à l’ECPAD est réparti en 118 reportages photographiques pour un volume total estimé à plus de 23 000 photographies majoritairement en noir et blanc.

Sujets couverts : opération de Suez (Égypte) au sein de la 10e division parachutiste (10e DP), opérations militaires du 3e régiment de parachutistes coloniaux (3e RPC), opérations menées sous le commandement du colonel Bigeard dans les secteurs de Saïda et d’Aïn Sefra (Algérie).

L’ECPAD ne conserve qu’une partie du fonds, il resterait de nombreuses archives privées chez son épouse. Enfin, Paris Match détiendrait également un fonds Flament, sans doute eu égard au contrat d’exclusivité que ce dernier signe avec le magazine le 8 janvier 1958.

Justine Girard

Documentaliste, référente fonds Algérie

1 Yohann Mainguy, Marc Flament. Reporter-Photographe dans la guerre d’Algérie, Mémoire d’étude, histoire de l’Art, Paris, École du Louvre, 2018.

2 Les dieux meurent en Algérie sort en 1960.

3 Le reportage FLAM 59-30-16, illustre la visite de Jacques Granger sur le terrain à l’occasion de la sortie d’Aucune bête au monde en 1959.

4 Les photographies de bilans humains post-opérationnelles conservés dans les fonds privés Marc Flament et Arthur Smet témoignent d’un aspect de la guerre d’Algérie très rare.

5 À la fin des années 1950, la volonté du pouvoir politique est de rétablir le processus démocratique en Algérie. En effet, les dernières élections législatives remontaient à 1953. La loi sur les pouvoirs spéciaux du 16 mars 1956, ainsi que la profonde réorganisation territoriale de l’Algérie, a conduit à la nomination de délégations spéciales à la place des municipalités et de commissions administratives à la place des conseils généraux. En 1958 notamment pour le référendum constitutionnel français, pour la première fois en Algérie, le vote de chaque électeur devait avoir une valeur égale, grâce à l’instauration du collège unique (décret n° 58-569 du 3 juillet 1958) et à l’extension du droit de vote aux femmes de statut civil local (décret n° 58-568 du 3 juillet 1958).

* NDLR : partisans tunisiens ou algériens, soulevés (de 1952 à 1962) contre l’autorité française pour obtenir l’indépendance de leurs pays.

Les archives de l’ECPAD sont consultables à la médiathèque du fort d’Ivry et en ligne sur ImagesDéfense.