Trois questions à… Daniel Foliard, maître de conférences en civilisation britannique à l’université Paris Ouest Nanterre

Publié le 31 mai 2021

En feuilletant un portfolio de photographies prises par des officiers militaires dans le contexte colonial, toutes conservées dans les archives de l’ECPAD, l’historien se prête au jeu de l’analyse et nous explique la façon dont l’image a accompagné l’expansion de l’influence européenne au XIXe siècle et au début du XXe siècle.

1/ Pouvez-vous nous présenter vos sujets de recherche et nous préciser en quoi les archives conservées à l’ECPAD vous ont été utiles ?

Mon principal projet, ces dernières années, a consisté en un travail de fond sur les usages de la photographie à la fin du XIXe siècle et au tournant du XXe siècle sur ce que l’on pourrait appeler, un peu anachroniquement, des zones de conflit. Pour les Français et les Britanniques, des années 1890 aux années 1910, le conflit armé et la conquête sont, du point de vue géographique, des phénomènes somme toute lointains. La plupart des expériences de violence de masse et de soumission d’adversaires par la force impliquant l’Europe se déroulent en Afrique, en Asie ou en Océanie, en particulier dans les espaces soumis à l’expansion coloniale qui caractérise plusieurs états industrialisés à cette époque. De façon un peu rapide, on peut avoir l’impression que la technologie photographique et l’idée que les gens s’en font alors empêchent d’enregistrer et de refléter ces convulsions par ce médium. Or, à l’encontre d’une image d’Épinal qui laisserait penser que le matériel était systématiquement lourd, fragile et donc incapable de saisir l’acmé du mouvement, la photographie a documenté certain des moments les plus extrêmes provoqués par la colonisation. Un certain nombre d’acteurs impliqués dans ces conflits – je pense en particulier aux soldats, aux missionnaires ou aux correspondants des journaux – expérimentent avec leurs appareils, aussi bien sur la forme et la technique, que sur le fond thématique. Une certaine porosité entre ces milieux et la presse favorise la circulation assez large d’une imagerie plus directe et brutale qu’on ne l’imagine de prime abord. Les fonds de l’ECPAD, au sein desquels sont conservées plusieurs collections assez complètes documentant des campagnes coloniales ou internationales des années 1890 à 1914, m’ont permis d’accroître considérablement ma documentation, déjà riche de plusieurs références trouvées aussi bien en Grande-Bretagne qu’aux États-Unis ou en Afrique du Sud.

2/ Pour illustrer les thèmes traités dans votre récent ouvrage Combattre, punir, photographier. Empire coloniaux, 1890-1914, paru aux éditions La Découverte, une sélection iconographique issue de quatre fonds d’archives privées est présentée en portfolio. Ces images, réalisées ou achetées par des officiers en poste en Chine, en Afrique de l’Ouest et à Madagascar, sont toutes antérieures à la création officielle de la Section photographique de l’armée, fondée en avril 1915. Que vous révèlent-elles des usages de la photographie dans le contexte militaire et colonial ?

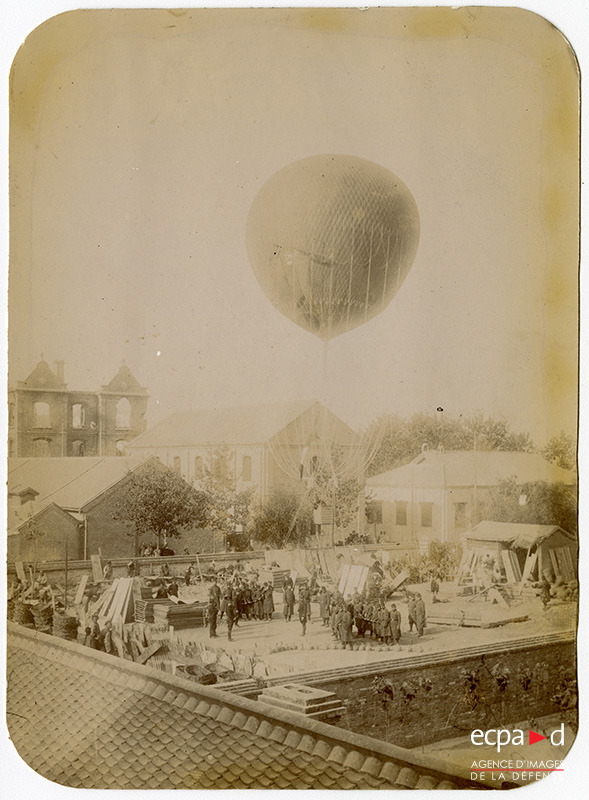

Il est vrai qu’on retient souvent cette date de 1915 comme un tournant. Mais ce que révèlent nombre des photographies présentées ici, c’est l’existence d’un vaste arrière-plan colonial et impérial à cette prise de conscience du rôle de la photographie en guerre au début du premier conflit mondial. Quelqu’un comme Albert d’Amade, dont toute la première partie de carrière se passe « au loin », expérimente ainsi les limites du médium en tant qu’espion et attaché militaire. Il rédige des rapports utilisant des photographies prises en toute discrétion pour évaluer la qualité des fortifications en Chine à la fin du XIXe siècle. Derrière ses vues apparemment exotiques se cache souvent un souci de collecter des données. Muni d’appareils maniables, il prend des instantanés sur les champs de bataille de la guerre des Boers. Et quand il arrive au Maroc en 1907 en vue d’une « pacification », il a parfaitement conscience des possibilités offertes par le médium en matière de communication et de propagande. Il est loin d’être isolé dans cette exploration des possibles de la photographie. Certaines des premières vues aériennes réalisées pour une armée sont réalisées à l’occasion de la guerre dite « des Boxers » en Chine au tournant du XXe siècle. Une partie de la production journalistique qui se développe alors s’inspire directement de ces expérimentations visuelles. Une imagerie instantanée et très réaliste de la guerre ou de la punition émerge et circule dans les grands illustrés de l’époque comme The Graphic ou L’Illustration. La couverture des conflits en Asie au début du XXe siècle ne se fait pas qu’à travers des gravures héroïques et lénifiantes. La guerre, la mort et la destruction sont photographiées, parfois filmées, et souvent montrées au grand public. Le supplice de centaines de membres de la société secrète des Poings de la justice et de la concorde qui est à l’origine de l’intervention internationale de 1900 en Chine devient métaphoriquement et littéralement un véritable cliché, reproduit des milliers de fois en stéréoscopie ou en similigravure pour le public américain et européen.

Plus largement, ces fonds révèlent aussi le développement d’usages amateurs de la photographie en situation coloniale. Certains sous-officiers amassent des quantités impressionnantes de plaques négatives et de tirages pour raconter et mettre en mémoire leurs expériences. Comme une partie de ces images n’avait pas nécessairement vocation à circuler au-delà du cercle familial ou du bureau dans lequel était rangé l’album privé, elles offrent souvent des points d’entrée dans les réalités parfois déroutantes, surprenantes ou choquantes de ce qu’a pu être la colonisation et la guerre à l’époque. On y voit la pauvreté des moyens, l’ennui, la fatigue, mais aussi des postures comiques, des enfants métis : tout un registre d’images bien éloignées du répertoire visuel officiel des empires européens. Des éclosions ponctuelles d’une violence extrême apparaissent aussi en filigrane. En Afrique de l’Ouest, les femmes parfois très jeunes avec lesquels certains soldats vivent un temps sont parfois prises en photo avec des commentaires suggestifs. Parfois, c’est l’atrocité qui surgit. C’est le cas dans une photographie d’Émile Coquibus qui, au détour d’un portrait un peu anodin montrant une fortification en arrière-plan, laisse voir le crâne d’un sofa de Samory Touré, fusillé par un tirailleur puis décapité des années plus tôt. Ces photographies m’intéressaient donc pour leur capacité à déranger ce que l’on pourrait appeler l’archive coloniale traditionnelle des rapports et des écrits officiels, souvent très circulaire, pleine d’ellipses et d’omissions.

3/ Vos travaux vous conduisent à explorer des centaines de corpus photographiques, en France comme à l’étranger. Est-ce qu’une image ou un fonds d’archives de l’ECPAD vous a particulièrement marqué ?

L’historienne Arlette Farge a écrit un très beau livre sur le « goût de l’archive », ce sentiment que peut ressentir le chercheur au contact matériel des traces du passé et qui nourrit sa curiosité. Je crois que cette expression s’applique particulièrement bien à la collection d’Edgard Imbert que j’ai eu la chance de pouvoir étudier dans les collections de l’ECPAD. Cet ensemble regroupe des milliers de plaques positives et négatives, des albums, des tirages individuels, des notes : toute la mémoire visuelle d’un sous-officier qui a parcouru l’Indochine et Madagascar, à peine réorganisée pour sa conservation. Accéder à ce type de collection très homogène, c’est mesurer très concrètement le poids d’une plaque ou d’un appareil et donc comprendre les gestes de la photographie à l’époque. C’est aussi retrouver plus abstraitement l’architecture d’une construction personnelle de la mémoire par la photographie. Aborder ce fonds m’a permis de comprendre de façon très frappante comment des strates de mémoire et d’expériences s’étaient accumulées sous la forme de photographies. Il faut d’ailleurs souligner à quel point des donations de fonds anciens de ce type peuvent aider à documenter et écrire une histoire très riche et complexe. Le cycle des générations fait qu’une partie des descendants de personnes dont le destin fut lié à l’expérience coloniale sont désormais en mesure de confier des éléments de cet héritage visuel à des institutions capables de les mettre en valeur. Mon message pour finir serait de les encourager à le faire.